Mit geordneter Migrationspolitik gegen Schlepperei

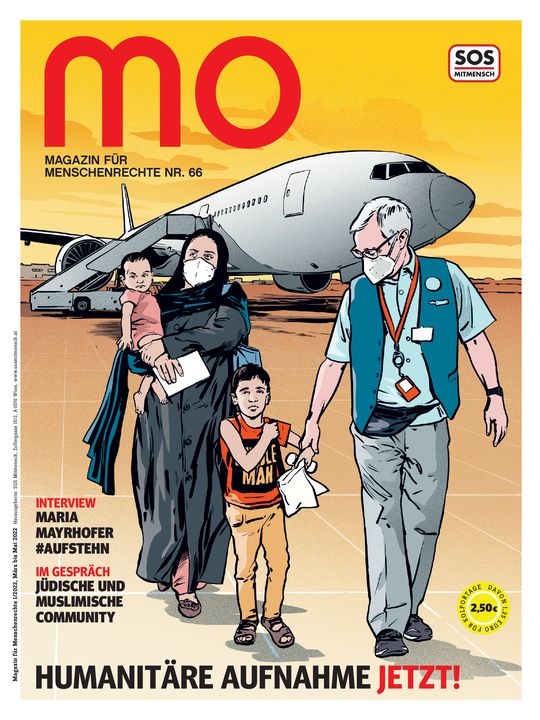

Seit vier Jahren hat Österreich keine einzige schutzbedürftige Person mehr über ein humanitäres Aufnahmeprogramm ins Land geholt. Ein Gespräch mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak über einen neuen Pakt für Europas Flüchtlingspolitik und finanzielle Anreize, mit denen einiges geregelt werden könnte. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Magdalena Stern

Kürzlich haben sich einige EU-Staaten darauf geeinigt, 40.000 Afghan*innen im Rahmen eines humanitären Aufnahmeprogramms Schutz zu bieten. Welche Rolle kann so ein Programm spielen, gerade in einer Situation wie in Afghanistan?

Die Beschlüsse, die in diesem High-Level-Resettlement Forum gefasst wurden, gehen ja sogar über die Aufnahme von 40.000 schutzbedürftigen Afghan*innen hinaus. Insgesamt sollen 60.000 Flüchtlinge über Resettlement und humanitäre Unterstützung aufgenommen werden. In einer Zeit, in der überall in Europa sehr restriktive Migrations- und Asylbeschränkungen herrschen ist das aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Zeichen, das hier gesetzt wird. Und das von 15 doch sehr wichtigen EU-Mitgliedsstaaten, wie Frankreich, Deutschland, Belgien oder den Niederlanden. Es wäre schön gewesen, wenn Österreich auch dabei gewesen wäre.

Der Grund, warum man sich an der Rettungsaktion von tausenden bedrohten Afghan*innen nicht beteiligt, ist laut ÖVP die Tatsache, dass es in Österreich in Relation zur Gesamtbevölkerung bereits die zweitgrößte afghanische Community in Europa gibt. Wie sehen Sie diese Argumentation?

Das Argument, dass Österreich ohnedies schon rund 45.000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen hat, hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Seit 2015 sind viele Afghan*innen nach Österreich gekommen und es gab dann leider auch negative Erfahrungen, die wiederum dazu geführt haben, dass unter Bundeskanzler Kurz eine sehr restriktive Politik gegenüber afghanischen Flüchtlingen Platz gegriffen hat, die bisher unter Bundeskanzler Nehammer noch nicht wirklich geändert wurde.

Sie haben als Generalsekretär des ‚Global Campus of Human Rights’ vor kurzem ein eigenes Programm zur Aufnahme von bedrohten afghanischen Studierenden und Forschenden ins Leben gerufen. Wie setzen Sie das konkret um?

Es geht bei diesem Programm vor allem um die Rettung von Frauen, die in Positionen gearbeitet haben, die sie jetzt unter der Herrschaft der Taliban in eine besonders verletzliche Situation bringen. Also ehemalige Richterinnen, Staatsanwältinnen, Lehrende und Studierende an Universitäten oder auch Mitarbeiterinnen von internationalen Organisationen. Wir versuchen ihnen dabei zu helfen, aus Afghanistan zu flüchten, indem wir sie an einer unserer 100 Universitäten unterbringen und ihre Lebenserhaltungskosten übernehmen. Finanziert wird das Programm aus EU-Geldern und zusätzlichen Mitteln aus privaten Stiftungen. Es haben sich auch einige österreichische Universitäten gemeldet und Plätze angeboten. Momentan scheitert die Vermittlung von Plätzen hier aber noch an der Ausstellung der Visa. Da es nicht um viele tausende Menschen, sondern um Einzelschicksale geht, hoffe ich sehr, dass das Außenministerium diesen Menschen doch noch eine Aufenthaltsberechtigung erteilt.

Österreich hat sich bis 2018 aktiv an der Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten beteiligt. Seit fast vier Jahren wurde nun aber schon keine einzige Person mehr über humanitäre Aufnahmeprogramme ins Land gelassen. Kann man trotzdem noch von einer humanitären Tradition Österreichs sprechen?

Österreich hat sehr gute Erfahrungen mit der humanitären Aufnahme besonders Schutzbedürftiger gemacht. Das hat eine lange Tradition bei uns. Schon 1956 hat Österreich 200.000 Ungarn-Flüchtlinge aufgenommen. Österreich war damals noch ein sehr armes Land, aber trotzdem gab es eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Menschen aufzunehmen. Auch 100.000 Flüchtlinge aus Tschechien 1968 oder 95.000 polnische Flüchtlinge während der Militärdiktatur in den früheren 1980er Jahren wurden aufgenommen. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich die gesamte Migrations- und Flüchtlingspolitik dramatisch geändert, weil in Westeuropa plötzlich die xenophobe Angst geschürt wurde, dass ganz Ost-Europa nach Westen emigrieren wird. Unter diesem Druck wurde die Migrationspolitik zuerst eingeschränkt, das hatte zur Folge, dass viele auf die Flüchtlingsschiene umgestiegen sind, auch Migrant*innen. Das Asylrecht wurde eingeschränkt und damit hat man sich das ganze Schlepper-Problem eingehandelt. In diesem circulus vitiosus sind wir weiterhin in Europa. Wir werden immer restriktiver und die Schlepper dadurch immer brutaler.

Manfred Nowak: Schlepperei kam auf, weil reguläre Asylansuchen fast unmöglich wurden.

Sie sagen, sobald es eine geordnete Migrations- und Asylpolitik gibt, wird auch die Schlepperei zurückgedrängt. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?

Langfristig gesehen wird es die Schlepperei zurückdrängen, wenn es eine geordnete Migrations- und Asylpolitik gibt. Das heißt, dass sowohl den Menschen, die freiwillig auswandern wollen, aber insbesondere auch Flüchtlingen eine erfolgsversprechende Alternative angeboten wird. Die Schlepperei ist nur entstanden, weil die Aufnahmestaaten es den Flüchtlingen mehr oder minder unmöglich gemacht haben, auf reguläre und legale Art und Weise in die EU einzureisen um dann um Asyl anzusuchen. Man muss die Spirale daher in die andere Richtung drehen. Ein erster Schritt wäre, Flüchtlingen im Ausland wieder die Möglichkeit einzuräumen, um Asyl anzusuchen und sie vor allem auf dem Weg des Resettlements aus den Nachbarländern ihrer Herkunftsstaaten legal nach Europa einreisen zu lassen. Das muss mit einer Informationskampagne und der Zusammenarbeit mit Erstaufnahmeländern verbunden werden. Wenn ich sage, ich kann mit den Resettlement-Programmen erst dann beginnen, wenn es keine Schlepper mehr gibt, dann wird es nie funktionieren.

Wir diskutieren die Frage auf einer politischen, einer völkerrechtlichen Ebene. Aber wie ist das mit der Stimmung in der Bevölkerung, der subjektiv empfundenen Wahrnehmung, dass es zu viele Fremde gibt? Wie begegnet man dem?

Wir müssen uns weg von einer Politik bewegen, die von xenophoben Ängsten determiniert ist. Europa soll sich gemeinsam ansehen, wieviel Zuwanderung wir brauchen, und Flüchtlinge sollten hier primär berücksichtigt werden, auch weil sie oft sehr gut ausgebildet sind. Es ist nur eine Frage des politischen Willens. Eine gemeinsame europäische Migrations- und Asylbehörde müsste geschaffen werden, die letztlich entscheidet, wem Asyl gewährt wird und wie viele Menschen als Migrant*innen oder im Wege des Resettlement legal in die Europäische Union kommen. Dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie diese Menschen am besten verteilt werden. Da kann man auch wirtschaftliche Anreize setzen. Kleine Staaten, die bereit sind, mehr als den ihnen zustehenden Prozentsatz an Flüchtlingen aufzunehmen, sollen aus einem gemeinsamen europäischen Flüchtlingsfonds auch entsprechende zusätzliche Mittel erhalten. Jene Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen, kriegen davon nichts. Über Geld kann man sehr viel steuern, ohne restriktive Verbots- oder Gebotsregeln aufzustellen. Ich glaube man könnte alles sehr entschärfen, wenn europäische Politiker*innen sagen, wir wollen das und wir wollen das gemeinsam. Dann können wir das auch gemeinsam schaffen.

In Deutschland ist die AfD in den neuen Bundesländern bereits zweitstärkste Kraft, in Frankreich wird beim Präsidentschaftswahlkampf sogar Marine Le Pen schon von rechts überholt. Stärkt man mit der Forderung nach humanitärer Aufnahme von Geflüchteten nicht die xenophoben Positionen rechtspopulistischer Parteien?

Das Narrativ ist grundsätzlich ein Falsches. Es gibt wie gesagt auch geregelte Migration nach Europa. Die schafft es aber meist nicht in die Headlines der Medien. Im Durchschnitt der letzten Jahre hat die Europäische Union 2,5 Millionen Migrant*innen pro Jahr aufgenommen. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die Europa verlassen. Viele Bereiche der europäischen Wirtschaft würden zusammenbrechen, wenn es keinen Zuzug von Migrant*innen gäbe. Wir brauchen nur an den Pflegeberuf zu denken. Klassische Immigrationsländer waren nie nur aus humanitären Gründen für die Immigration, sondern auch, weil sie Arbeitskräfte gesucht haben. Ohne Einwanderung hätte das Wirtschaftswunder USA nie stattfinden können.

Zudem glaube ich, dass jetzt eine Zeit gekommen ist, wo auch christlich-soziale und sozialdemokratische Parteien wieder eine positive Antwort zum Thema Migrationspolitik parat haben können und sich nicht weiter von rechtspopulistischen Parteien vor sich hertreiben lassen sollten. Eine positive Antwort wäre beispielsweise zu sagen: Europa ist ein Kontinent, der auf einem bestimmten Wertekanon beruht. Das sind u.a. Menschenrechte und Solidarität und diesen Wertekanon wollen wir nicht aufgeben. Wenn man es schafft den Menschen diese vernünftigen Narrative wieder näher zu bringen, dann glaube ich, kann den rechten Parteien sehr wohl der Wind aus den Segeln genommen werden.

Manfred Nowak, 1950 in Bad Aussee geboren, ist Professor für Internationale Menschenrechte in Wien und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights in Venedig. Außerdem leitet er seit 2021 einen Master of Applied Human Rights an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Er hielt Professuren an mehreren ausländischen Universitäten, unter anderem in Utrecht, Lund, Genf und Stanford. Als internationaler Menschenrechtsexperte übte er unterschiedliche Funktionen aus, wie zum Beispiel UN-Experte für Verschwundene, Richter am höchsten Menschenrechtsgericht in Bosnien-Herzegowina und UN-Sonderberichterstatter für Folter. Für seine Berichte über Folter im Hochsicherheitslager Guantánamo auf Kuba kritisierte ihn die US-Regierung scharf.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo