Demokratisierung der Sicherheit

Community Policing heißt, dass BürgerInnen und BeamtInnen auf Augenhöhe kooperieren. Was in England, den USA oder den Niederlanden schon Praxis ist, existiert in Österreich - sofern überhaupt bekannt - nur als eigene Spielart.

Text: Nasila Berangy, Illustration: Eva Vasari

„Ich war schon lange auf keinem Schulball mehr“, sagt Chefinspektor Georg Pöcher. Dennoch hat er seit 2006 keinen einzigen in Klagenfurt ausgelassen. Die Polizeistrategie verlange es, sagt Pöcher. Mit der Zusammenlegung der Polizei und Gendarmerie erhielt er den Auftrag, Community Policing als Projekt zu installieren. Polizei, Magistrat, Landesregierung, Interessenvertretungen wie Arbeiter- und Wirtschaftskammer und die Bevölkerung sollten auf unbürokratische Weise zusammenarbeiten. Das war der Auftrag. Also wurde eine Plattform gegründet, wurden Schwerpunkte besprochen und Sitzungen abgehalten. Nun sind die zuständigen Behörden untereinander vernetzt und kommunizieren miteinander.

Seit den 1960er Jahren gibt es in den USA die Polizeistrategie des Community Policing. Dabei geht es um eine dezentralisierte, bürgernahe Polizei, die präventiv arbeitet und versucht, gefährliche Entwicklungen hintan zu halten, bevor es überhaupt zu Straftaten kommt. In den USA ist es heute die Polizeistrategie Nummer 1. Zum Konzept gehört, auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen zu erhöhen. Mehr Beamte auf die Straße, das heißt aber auch, dass die Polizisten ein anderes Rollenbild (von sich) entwickeln müssen. Der Supersheriff mit seiner Waffe im Halfter wirkt da eher wenig vertrauensbildend. Soziale Kompetenzen wären jedenfalls gefragt.

Ende des Besäufnisses

Auslöser für den Auftrag an Pöcher waren Ausschreitungen von Jugendlichen in der Herrengasse der Klagenfurter Innenstadt. Vor einigen Jahren war es zu regelrechten Massenschlägereien gekommen. Für Pöcher war klar, dass die Polizei allein nicht ausreicht, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Gemeinsam mit Haimo Kadiunig, dem Leiter der Strafbehörde im Magistrat, hat er Wirte aufgesucht, mit ihnen gesprochen, die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen, Sperrstunden und der Nachtruhe eingefordert. Dort, wo gutes Zureden nichts brachte, setzte er klare Maßnahmen. Dann setzte es Anzeigen. Heute, so Pöcher befriedigt, habe man die Herrengasse im Griff. Besonders stolz zeigen sich die beiden Herren über die Schulbälle in Klagenfurt. Mittlerweile wird auch ohne Rettungseinsätze gefeiert. Damals, erinnert sich Kadiunig, waren die Schulfeste zu einem „Besäufnis“ verkommen. Obwohl, so Pöcher, 80 Prozent der SchülerInnen unter 18 Jahre alt waren. „Wozu muss man da Schnaps ausschenken? Bier und Wein müssen doch reichen.“ Das Community-Policing-Team hatte eine Idee: die „Aktion Armbänder“. Seither tragen SchülerInnen auf ihren Bällen farblich unterschiedliche Armbänder, sie weisen auf ihr Alter hin. Ist ein Jugendlicher minderjährig, darf auch nichts Hochprozentiges an ihn ausgeschenkt werden. Der Rettungswagen bleibt nun bei Schulbällen in der Garage. Pöcher dazu: „Das ist Community Policing.“

Dialog mit Anrainern

Vielleicht bestätigt sich hier ja der allgemeine Eindruck, dass es in Österreich meist „gemütlicher“ zugehe als anderswo, dass das Policing der Community sich hierzulande u.a. mit Schulbällen beschäftigt. Um das Konzept richtig umzusetzen, werden aber nicht nur SchülerInnen, sondern auch die BeamtInnen selbst für ein anderes Auftreten sensibilisiert. Bleiben wir in Kärnten: In Villach rief man im Jahr 2000 das Projekt „Dialog mit Anrainern“ ins Leben. AnwohnerInnen wurden zusammegeführt, um sich gegenseitig besser zu verstehen und friedlicher zu koexistieren. Was auch gelang, sagt Projektleiterin Bettina Gruber, vom Institut für Friedensforschung und Friedenspädagogik. Auch wenn sie Projekte wie diese nicht als Community Policing bezeichnet, geht es hier dennoch um Ziele wie die Befriedung von Nachbarschaften. Das Thema „Gewalt in Kommunen“ ist einer von Grubers Schwerpunkten. Für sie war das Projekt in Villach sinnvoll, weil die Jugendlichen die Polizei erstmals nicht nur als ein strafendes Organ erlebt hätten. Der Auftrag der Polizei, zu helfen und zu schützen, trat hier in den Vordergrund. Auch die PolizistInnen lernten etwas. Etwa, die Jugendlichen vielschichtiger wahrzunehmen. Dialog und Kommunikation, sagt Gruber, sind das Um und Auf. Nur so könne gegenseitiger Respekt, Verständnis, Friede hergestellt werden. Die Gewalt sollte am Ende abgenommen haben.

Community Policing in Großbritannien

Großbritannien setzt CP bereits seit den 1980er Jahren ein. Unter dem Motto „The Safer City Partnership“ arbeiten Polizei und Community zusammen. Auf ihrer Website ruft der Polizei die BürgerInnen auf, an den Sitzungen teilzunehmen. Jede/r hat Einsicht, wann in der eigenen Nachbarschaft wieder getagt wird. Auch auf „Neighbourhood Watch“ wird hier gesetzt. Die Kernthemen sind umfassender als in Österreich: Über das Ausschankgesetz und anti-soziales Verhalten hinaus kümmert man sich hier auch um häusliche Gewalt, um Missbrauch bis zu Homophobie sowie rassistisch motiviertem Hass und Jugendkriminalität. Manchester beispielsweise wurde in zwölf geografische Zonen geteilt, den so genannten „Divisions“. Jede wird von einem „Neighbourhood Inspector“ gemanagt.

Und wie sieht es mit CP in Österreichs Bundeshauptstadt aus? „Was ist Community Policing?“, fragt eine Sprecherin der Wiener Polizei, um später auf den Oberstleutnant Johann Golob zu verweisen. Golob kann Auskunft geben. Er verstehe CP als Solidarisierung und Nachbarschaftshilfe und auch als Partizipation. Ihm gehe es um den Informationsfluss zwischen den Menschen, zahlreiche Projekte seien am Laufen. Mit Kindergärten, Schulen, Pensionistenheimen und Behindertenvereinen. Besonders das Projekt „Sicherheitspartnerschaft Oberdöbling“ in der Panzergasse hebt Golob hervor. Als Präventionsmaßnahme wurde es 2005 gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien ins Leben gerufen.

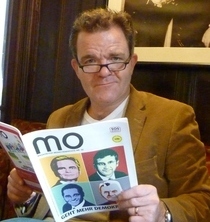

Oberstleutnant Golob: versteht Community Policing als Schritt zur Partizipation. Soziologe Kellermann: warnt vor Denunziantentum. Friedensforscherin Gruber: „Jugendliche erlebten die Polizei erstmals nicht als strafendes Organ.“

Auf der eigens eingerichteten Website gibt es Bilder von Flohmärkten, auf denen die Polizei in persönlichem Kontakt mit den BürgerInnen zu sehen ist. Unter der Rubrik „Beobachtungen“ können die AnwohnerInnen selbige eintragen. Im April, so scheint es, wurden zwei Männer durch den Neighbour Watch in die Flucht geschlagen: „Ich wollte Sie informieren“, schreibt anonym, „dass heute (8. April) um 12 Uhr in der Sommergasse zwei Männer beobachtet wurden, die sich sehr verdächtig verhielten. Sie gingen nacheinander in jedes Wohnhaus und inspizierten es offensichtlich von innen. Auch von außen sahen sie sich die Häuser genau an. Als ihnen klar wurde, dass sie beobachtet wurden, suchten sie in getrennten Richtungen das Weite.“

Mehr Kleinkram

Die Anforderungen an die Polizei, so schreiben die Initiatoren der Website, sind gestiegen.“ Heutzutage würde nicht mehr nur bei Notfällen und kriminellen Handlungen die Polizei verständigt, sondern immer öfter auch bei Alltagsirritationen wie Streitigkeiten, Lärmerregungen oder Verunreinigungen. Der Arbeitsaufwand habe sich deshalb bei gleichzeitiger Personalreduktion enorm erhöht. Durch intensiven persönlichen Kontakt mit den Beamten aber auch unter den BewohnerInnen solle das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Solidarität gesteigert werden. Beamte des Rayons, interessierte BürgerInnen und eine Moderatorin eruieren deshalb regelmäßig lokale Probleme. Es geht um Verkehrssicherheit, Hundehaltung und das Sicherheitsbefinden der AnrainerInnen.

CP lebt allerdings auch von Polizeipräsenz und von einer dezentralen, bürgernahen Polizeibehörde mit vielen kleinen Büros in Gemeinden und Grätzeln. Ob die Zusammenlegung der Polizei und Gendarmerie nicht kontraproduktiv war, darüber will sich Pöcher nicht äußern. Dass es durch die Polizeireform unter Ex-Innenminister Ernst Strasser – die 23 Bezirkskommissariate und 23 Kriminalabteilungen wurden in Wien auf insgesamt vierzehn Bezirkskommissariate und fünf Kriminalkommissariate reduziert – zu Defiziten kam, sieht Golob nicht. Er verweist auf 100 Polizeiinspektionen, die weiterhin für bürgernahe Polizei stünden. Auch die Kritik, dass der Polizeiapparat seit Strasser hierarchischer organisiert sei, was ein seltsames Signal für eine bürgernahe Polizei bedeute, teilt Golob nicht: „Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe, das ist nicht mehr so autoritär wie früher.“

Für Paul Kellermann vom Institut für Soziologie an der Alpen-Adria-Universität passt diese Reduktion in Wien - wie auch die Zusammenlegung der Polizei und der Gendarmerie - nicht ins Bild einer bürgernahen Polizei. Sie sei vielmehr der Sparsamkeit zum Opfer gefallen. Kellermann hält CP für eine heikle Sache, die man differenziert betrachten müsse. Er versteht zwar die Problematik, die es in Klagenfurt gegeben hat, und dass die Polizei sich die Hilfe der Anrainer zu nutze macht, aber es müsse auch einen Kontrollmechanismus geben, um dem Denunziantentum entgegenzuwirken. Der Kritik, dass Ortsfremde im Rahmen von CP zu einem Problem und eine bestimmte Bevölkerungsgruppe – nämlich die sozial und ökonomisch Schwächsten – zur „high risk population“ würden, die man vermehrt überwachen muss, kann er einiges abgewinnen. Das führe zu sozialem Ausschluss und Stigmatisierung. Für ambivalent hält er auch das Argument, erhöhte Polizeipräsenz erhöhe auch das Sicherheitsgefühl. Dann sei man irgendwann an einem Punkt, wo „das Leben allgemein als Bedrohung empfunden wird.“ Kellermann weiter: „Jede Gesellschaft bestimmt selbst, was als Verbrechen gesehen wird. Sie bestimmt auch vor allem was legal und was legitim ist.“ Das Spannungsfeld zwischen dem, was die Justiz und was die Gesellschaft als legitim empfindet, sei nicht so einfach aufzulösen. Für den Polizisten Golob hingegen resultiert Sicherheitsgefühl aus Vertrauen zur Polizei. Vertrauen sei auch die Grundlage dafür, dass Menschen der Polizei Informationen weitergeben, ganz auf einem partnerschaftlichen Verhältnis. Auf die Frage, ob die Polizei schon heute so von der Bevölkerung wahrgenommen würde, antwortet Golob: „Was die Umfragen anbelangt, hat die Polizei eine hohe Reputation.“ Und ergänzt schließlich:„Wir wollen, dass alle teilhaben, die Polizei spricht auch MigrantInnen an. Wir wollen, dass auch sie zu uns kommen.“