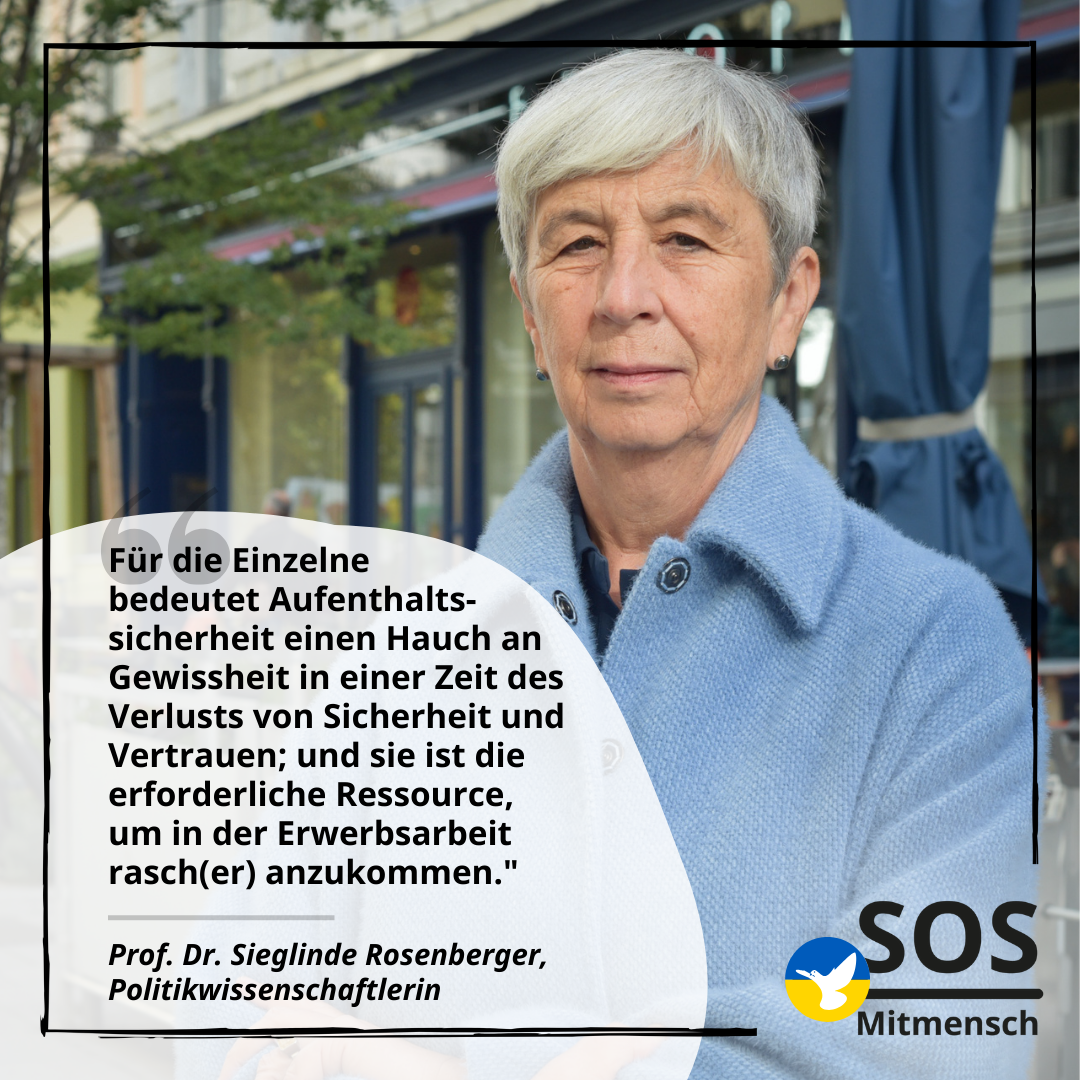

Univ. Prof. Rosenberger: "Aufenthaltssicherheit bedeutet einen Hauch von Gewissheit"

Die Politikwissenschaftlerin Univ.-Prof. i.R. Sieglinde Rosenberger forscht zur Lage von geflüchteten Ukrainer*innen in Österreich. In ihrem Statement aus Anlass der #ZukunftUkrainer*innen-Initiative von SOS Mitmensch, streicht sie die Bedeutung von Aufenthaltssicherheit hervor, mahnt angesichts des großen Anteils an alleinerziehenden Frauen einen geschlechtssensiblen Zugang ein und sieht die Politik gefordert, aus früheren integrationspolitischen Fehlern zu lernen:

Aufenthaltssicherheit wichtig für Arbeitsmarktintegration

"Die Temporäre Schutz-Richtlinie der EU und deren österreichische Umsetzung über die Vertriebenen-Verordnung erlaubt ukrainischen Geflüchteten einen zeitlich befristeten Aufenthalt sowie den uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang. Aufenthaltssicherheit über den März 2025 hinaus wäre, unabhängig ob die Betroffenen in die Ukraine zurückkehren oder dauerhaft in Österreich bleiben, mehr als wünschenswert. Für die Einzelne bedeutet sie ein Hauch an Gewissheit in einer Zeit des Verlusts von Sicherheit und Vertrauen; und sie ist die erforderliche Ressource, um in der Erwerbsarbeit rasch(er) anzukommen.

Widersprüchliche Regelung

Die ukrainische Fluchtbevölkerung, anders als jene von 2015, besteht überwiegend aus Frauen, aus Kindern im Betreuungsalter, ebenso wie aus älteren Menschen. Viele der Geflüchteten sind gut ausgebildet, waren zuhause berufstätig – wenn auch nicht in den hierzulande besonders vakanten medizinischen und pflegerischen Berufen.

Der österreichische Staat behandelt Ukraine-Vertriebene beim Zugang zum Arbeitsmarkt wie anerkannte Flüchtlinge, sozialrechtlich aber wie Asylwerber*innen. Diese Parallelität von zwei Regelsystemen schafft Unmut und widersprüchliche Situationen.

Kontraproduktives integrationspolitisches Verständnis

Was ist aus der ukrainischen Fluchtbewegung integrationspolitisch zu lernen? Das dominante Verständnis fokussiert auf Sprach- und Orientierungskurse. Soll aber die Teilhabe an Bildung und Berufsarbeit gelingen, darf sich das integrationspolitische Engagement aber nicht auf diese speziellen Maßnahmen beschränken. Zudem braucht es hierbei eine geschlechtssensible Ausgestaltung – Kurse sind mit den Möglichkeiten der Frauen mit Betreuungspflichten abzustimmen, also eher vormittags und weniger am späten Nachmittag anzubieten.

Der überwiegend kultur-orientierte integrationspolitische Ansatz ist im Falle der ukrainischen Geflüchteten ganz besonders kontraproduktiv. Er bedient das politische Ziel der Abschreckung vor Zuwanderung. Eine effiziente Integrationspolitik aber, die die Teilhabe tatsächlich unterstützt, muss Infrastrukturen im Blick haben. Wie immer, wenn Frauen mit Betreuungspflichten erwerbsarbeiten, braucht es ein Angebot an öffentlicher bzw. leistbarer Kinderbetreuung ebenso wie Schul- und Hortplätze.

Integrationspolitischen Aufgabenkatalog ausweiten

Ausreichend Sprachkurse und infrastrukturelle Einrichtungen sind sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum gefragt. Wenn die infrastrukturelle Überforderung der Städte, insbesondere von Wien, nicht riskiert werden soll, müssten die integrationspolitischen Bemühungen räumlich in die Breite, also in ländliche Siedlungsgebiete gehen.

Eine der größten Herausforderungen ist leistbarer Wohnraum. Dies betrifft die ukrainische Fluchtbevölkerung genauso wie anerkannte Flüchtlinge aus anderen Drittstaaten, aber auch einkommensschwache Personen ohne oder mit einer weiter zurückliegenden Migrationsgeschichte. Wohnen als Handlungsaufgabe müsste also in den integrationspolitischen Aufgabenkatalog aufgenommen werden.

Chance auf neue Integrationsansätze nützen!

Aus den Bedürfnissen der ukrainischen Fluchtbevölkerung kann die österreichische Integrationspolitik lernen. Eine relevante Lektion ist, dass Integrationspolitik nicht die Funktion hat, Zuwanderung abzuschrecken. Da im Falle der Ukraine Einreise, Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt liberal geregelt sind, kann sich die Integrationspolitik auf die Unterstützung der Teilhabe konzentrieren. Sie muss keine rechtlichen Hürden und Verbote, die erfahrungsgemäß in die Abhängigkeit von Sozialleistungen führen, verfolgen sondern kann vielmehr an Regelungen und Maßnahmen zur Unterstützung für ein eigenständiges, selbständiges Leben arbeiten."

Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren

Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit