Aufwachen in einer rechten Welt

Wie lebt es sich in Zeiten eines sich immer stärker abzeichnenden Rechtsrucks in Österreich und Europa? Das MO-Magazin hat sich unter migrantischen, jüdischen und queeren Menschen umgehört.

Text: Naz Küçüktekin.

Ein Beitrag im neuen MO - Magazin für Menschenrechte.

Jetzt mit einem MO-Solidaritäts-Abo unterstützen!

An den alltäglichen Rassismus, wie er sagt, hat sich Tarek (Name von der Redaktion geändert) ja mittlerweile gewöhnt. Wenn er sein Fahrrad reparieren lassen will und der Ladenbesitzer meint, jemanden wie ihn betreue er nicht, nimmt er das eben hin. Wenn er im Straßenverkehr aufgrund seiner dunklen Haare und seines Bartes beleidigt wird, dann ist das für ihn kein Grund, die Fassung zu verlieren. So etwas könne er ignorieren. „Ich werde weiterhin an alle Menschen gleich herantreten”, sagt er. Die aktuelle politische Lage, die könne er allerdings nicht ignorieren.

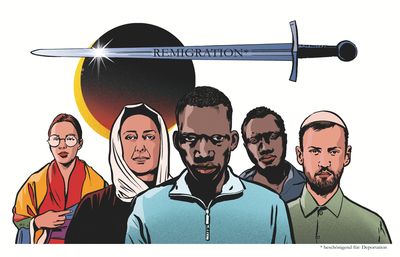

Der von rechtsextremen Identitären - und mittlerweile auch von der FPÖ - verwendete Begriff „Remigration“ schwebt wie ein Damoklesschwert über Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen.

Denn was bedeutet ein rechtes Europa für geflüchtete Menschen? Was bedeutet es, wenn Asylzentren in Länder wie Ruanda ausgelagert werden? Was bedeutet es für Familienzusammenführungen oder Abschiebungen, wenn die FPÖ in Österreich regiert? Das sind Fragen, die ihn beschäftigen. „Und für mich persönlich mache ich mir am meisten Sorgen um die Staatsbürgerschaft”, sagt er.

Tarek flüchtete vor circa zehn Jahren von Damaskus nach Österreich. Mittlerweile hat sich der 33-Jährige ein Leben hier aufgebaut, hat Freunde in Wien und einen Job, den er gerne ausübt. Aktuell bereitet er sich darauf vor, die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen. „Das kann aber ein sehr langes Verfahren sein. Was passiert, wenn in der Zwischenzeit die FPÖ in die Regierung und es zu Gesetzesänderungen kommt?”, fragt er sich immer öfter. Berechtigterweise?

Rechte Fantasien

Menschen wie Tarek werden von Parteien wie der FPÖ immer wieder zum Problem und Feindbild ernannt – ob in Reden oder auch ganz offiziell im Parteiprogramm. Im „Handbuch für Freiheitliche Politik“ wird etwa der Begriff „Minus-Zuwanderung“ beschrieben. Damit ist nichts weniger als die Forderung gemeint, die Einwanderung nach Österreich umzukehren und Migrant:innen sowie ihre Nachkommen zur Ausreise zu bewegen. Den von rechtsextremen Identitären verwendeten Begriff „Remigration“ übernimmt die FPÖ mittlerweile auch vermehrt. Selbst nach der im Jänner 2024 vom deutschen Investigativmedium „Correctiv“ aufgedeckten rechtsextremen Veranstaltung in Potsdam distanzierte sich die FPÖ nicht von der Forderung nach „Remigration“. Parteiobmann Herbert Kickl erklärte ganz im Gegenteil, gegen den Begriff sei nichts einzuwenden.

Trotz oder auch genau wegen dieser Politik konnten die Freiheitlichen bei den zuletzt abgehaltenen EU-Wahlen viele Menschen überzeugen. In Österreich ging die FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Harald Vilimsky als stimmenstärkste Partei hervor. Bei den EU-Wahlen 2024 konnten Rechtsaußen-Parteien insgesamt in mehreren Mitgliedsländern erhebliche Stimmengewinne verzeichnen. In Frankreich ging der rechtsnationale „Rassemblement National” um Marine Le Pen als klarer Sieger hervor. In Italien konnte Ministerpräsidentin Giorgia Melonis Partei „Fratelli d‘Italia” die Europawahl ebenfalls klar für sich entscheiden.

Als Patrioten für Europa (PfE) gründete das europäische Rechtsaußen-Lager nach den Wahlen eine Parlamentsfraktion. Dazu gehören neben der FPÖ unter anderem Parteien wie die ungarische FIDESZ, die tschechische ANO oder Frankreichs „Rassemblement National“. Die neu gegründete Fraktion ist künftig nach der Europäischen Volkspartei (EVP) und den Sozialdemokraten (SPE) die drittstärkste Kraft im neuen Europäischen Parlament.

______

"ICH MACHE MIR AM MEISTEN SORGEN

UM DIE STAATSBÜRGERSCHAFT", SAGT TAREK.

_______

Vorgehaltener Spiegel

Für Steffi Stankovic sind diese Ergebnisse keine Überraschung. Sie ist als Influencerin und Aktivistin tätig. 1992 wurde sie in einem kleinen Dorf in Serbien geboren, zog mit 18 Jahren nach Wien und lebt seitdem als Trans-Frau. Vor allem für die Rechte von LGBTQI-Personen setzt sie sich on- wie offline ein. Über das politische Geschehen am Laufen zu bleiben, gehört hier dazu. Anders gesagt: Stankovic weiß eigentlich genau, wie es politisch und gesellschaftlich um Österreich aktuell steht. Als die Ergebnisse der EU-Wahlen begannen, einzutrudeln, machte sich bei ihr dennoch eine große Enttäuschung breit. „Zu sehen, wo wir als Gesellschaft wirklich stehen, ist dann doch sehr beängstigend”, sagt sie. Dass rassistische Parolen und Begriffe wie „Remigration” immer lauter und salonfähiger werden, macht ihr große Sorgen.

„Die kommenden Nationalratswahlen haben einen sehr bitteren Geschmack. Die EU-Wahlen haben uns quasi einen Spiegel vorgehalten, was uns im Herbst erwarten könnte”, sagt Stankovic und fügt hinzu: „Das lässt einen schon fragen, was das für vulnerable Gruppen bedeutet.“ Denn für Stankovic ist klar: Für Minderheiten aller Art wird es mit dem Erstarken von Rechtsextremismus immer schwieriger. „Das schlimmste Gefühl ist jenes, ausgegrenzt zu werden”, betont sie.

Latenter Antisemitismus

„Das ist schon alles sehr bedrohlich”, findet auch Isabel Frey. Die jüdische Sängerin ist dafür bekannt, traditionelle jiddische Musik mit zeitgenössischen politischen Botschaften zu verbinden. Das Erstarken rechter Parteien in Europa und Österreich lässt sie grübeln, was das etwa für Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit bedeutet. Oder ob fortan mit mehr Militarisierung zu rechnen ist. „Wir wissen schließlich nicht, was da auf uns zukommt”, sagt sie.

Was ihr persönlich aber vor allem aufstößt, ist, dass Jüd:innen von Rechten instrumentalisiert werden. „Wenn vom importierten Antisemitismus gesprochen wird, wird genau das gemacht”, sagt Frey, die auch Teil der jüdisch-palästinensischen Friedensinitiative „Standing Together” ist. „Da werden Gruppen gegeneinander ausgespielt. Juden gegen Muslime”, so Frey. Für sie lenke man mit solchen Narrativen aber vor allem vom eigenen Antisemitismus ab. „In der Corona-Zeit hat man sehr gut beobachten können, wie eine alte Form des Antisemitismus wieder aufgekommen ist”, sagt sie. Dieser sei immer mehr oder weniger latent da.

Die jüdische Sängerin Isabel Frey kritisiert den heimischen Antisemitismus, der von Rechten instrumentalisiert werde.

Hoffnungsschimmer

Für Isabel Frey wäre ein erster Schritt aus dieser Lage, mehr und anders miteinander zu sprechen: „Die hasserfüllte Sprache, die wir derzeit haben, müsste wieder zurückgenommen werden.“ Es brauche auch viel mehr ideologieübergreifende Bündnisse und Allianzen, wenn man gegen den Rechtsruck ankommen wolle.

Steffi Stankovic wünscht sich mehr Bildung, vor allem viel mehr politische Bildungsinitiativen: „Ich kenne so viele Menschen, die nicht wählen gehen.” Sie sieht dabei die Verantwortung auch bei den Parteien selbst. „Das Vertrauen ist derzeit so gering. Ich denke, viele Parteien müssten mal reflektieren und einiges aufarbeiten”, so die Aktivistin.

Tarek ist dank Ereignissen wie jenen in Frankreich nicht ganz hoffnungslos. Nach den EU-Wahlen und dem Sieg des „Rassemblement National“ unter Marine Le Pen hatte dort der französische Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen ausgerufen. Der rechtspopulistischen Partei wurde die absolute Mehrheit im Parlament im Grunde schon vorhergesagt. Doch dann ging das Linksbündnis „Nouveau Front Populaire“ überraschend als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Diese hatte sich strategisch geformt, um einen Rechtsruck zu verhindern. „Das zeigt, dass es vielleicht doch auch anders geht”, ist Tarek zuversichtlich.

Naz Küçüktekin war bei der Wiener Bezirkszeitung, dem biber Magazin, bei Profil und zuletzt beim Kurier tätig, wo sie sich im Ressort „Mehr Platz“ vor allem mit migrantischen Lebensrealitäten beschäftigte. Das tut sie nun weiterhin als freie Journalistin.

_

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo