Das tödliche Geschlecht

Mord aus Eifersucht, aus „Besitzansprüchen“ oder als letztes Glied einer langen Kette häuslicher Gewalt. Das tiefkatholische Lateinamerika gilt als eine der gefährlichsten Weltgegenden für Frauen. Nun protestieren Hunderttausende gegen die tradierte Gewalt, die einen eigenen Namen erhielt: Femizid.

Text: Milena Österreicher

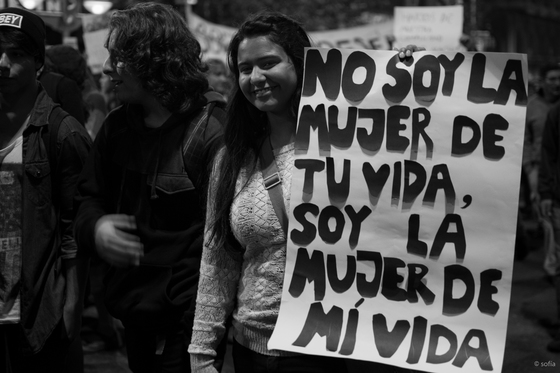

Sie tragen Plakate in der Hand. Auf ihren Wangen, das Venussymbol. Manche halten Fotos, darauf die Gesichter von Frauen, ihr Name und Sterbedatum. Im Hintergrund erklingen Trommeln. Viele Frauen, auch einige Männer, rufen in Chören, halten ihre Plakate vor Kameras. „Es reicht“ und „Machismo tötet“ steht darauf mit dicken Filzstiften geschrieben. Es ist Sommer 2015. Die Straßen der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires füllen sich mit über 300.000 Menschen.

Im Mai des gleichen Jahres schockte die Nachricht des brutalen Mordes an der 14-jährigen Chiara Páez das Land. Sie war schwanger, ihr zwei Jahre älterer Freund wollte, dass sie abtreibt, sie weigerte sich. Ihr Freund erschlug sie und vergrub sie unter Mithilfe seiner Familie im Garten. Der Fall löste eine nationale Protestwelle aus: Die Bewegung „Ni una menos“ – „Nicht eine weniger“ – war geboren. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straßen und protestierten gegen die anhaltende Ge walt gegen Frauen und die Straflosigkeit der Täter. Die Proteste sprangen auch auf andere Länder über: Brasilien, Chile, Uruguay und Peru. Im Sommer 2016 füllten über 50.000 Protestierende die Straßen der peruanischen Hauptstadt Lima.

„Familientragödie“, „Mord aus Eifersucht“, „Tödliches Beziehungsdrama“ – Was in Medien oft als Schlagzeile dient, verbirgt in der Realität ein grausames Phänomen: den Mord an Frauen, weil sie eben solche sind. Wird eine Frau aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht getötet, spricht man von Femizid (oder auch Feminizid). Mord ist dabei nur die Spitze einer Gewaltkette. Die Opfer erleben meist zuvor schon Gewalt, werden geschlagen, vergewaltigt, manche gefoltert. Die Definition als Femizid hält Ada Rico, Präsidentin der argentinischen NGO „La Casa del Encuentro“, gegenüber MO für sehr wichtig. „Es ist notwendig, von Femizid zu sprechen, denn bei einem ‚einfachen’ Mord wird nicht die Frage nach den gesellschaftlichen Ursachen gestellt. Diese können damit auch nicht bekämpft werden.“ Eine Verantwortung sieht Rico auch bei den Medien, in Lateinamerika wird mittlerweile oft vom „femicidio“ gesprochen.

Ein Begriff, der sich langsam auch im Alltag und in öffentlichen Diskussion durchsetzt. Im Oktober 2016 veröffentlichte CEPAL, die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika, eine Statistik zu Femiziden in Lateinamerika: durchschnittlich werden zwölf Frauen auf dem Kontinent täglich umgebracht. In Argentinien stirbt etwa alle 31 Stunden eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt.

Es ist kein Wunder, dass „machismo“ ein spanisches Wort ist.“, sagt die kolumbianische Frauenrechtlerin Catalina Ruiz-Navarro in einem Interview mit Al Jazeera. LateinamerikanerInnen würden als „heißblütig“ gelten. Es werde als normal hingenommen, wenn ein Mann seine Frau aus Eifersucht töte, denn er habe sie eben leidenschaftlich geliebt.

Ist Lateinamerika eine speziell gefährliche Region für Frauen? Ja und nein. Geht es nach NGO-Berichten und Statistiken, sind die Zahlen alarmierend. Das Schweizer Forschungsprojekt „Small Arms Survey“ veröffentlicht jedes Jahr eine Studie zu Waffengewalt und Todesopfern. Seit mehreren Jahren befindet sich die Hälfte der 25 „tödlichsten“ Länder für Frauen in Lateinamerika und der Karibik. Auf der aktuellen Liste der meisten weiblichen Todesopfer aus dem Jahr 2016, die momentan vom Kriegsland Syrien angeführt wird, sind unter anderem El Salvador, Honduras, Venezuela, Guatemala und Jamaica.

Maria Teresa Medeiros Lichem, die an der Universität Wien zu Literatur und Genderfragen in Lateinamerika lehrt, sieht das Problem im gesellschaftlich verwurzelten „machismo“, in der organisierten Kriminalität und den dazugehörigen Clans. „Die Drogenbanden haben brutale Rituale, junge Männer müssen sich beweisen, um aufgenommen zu werden oder aufsteigen zu können.“, erklärt sie im MO-Gespräch. Ein weiterer Grund, warum Lateinamerika ganz oben in den Statistiken zu finden ist, sei ein nur langsam wachsendes Bewusstsein für das Thema. Immerhin haben NGOs in den vergangenen Jahren begonnen, einzelne Fälle zu registrieren und öffentlich zu machen. Zwar sieht Medeiros Lichem Gewalt gegen Frauen auch in anderen Weltregionen verbreitet, dort gebe es aber eine hohe Dunkelziffer. International existieren kaum vergleichbare Daten. Morde werden zuweilen als Suizid oder Unfall erfasst oder sta tistisch nicht nach Geschlecht getrennt. In Lateinamerika erlangte das Thema speziell nach der Mordserie in der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez Aufsehen. An die 700 Frauen wurden dort in den 1990er Jahren entführt und ermordet. Ihre misshandelten Körper tauchten später in der Wüste oder auf Müllhalden wieder auf. Kaum einer dieser Morde ist aufgeklärt, auch zwanzig Jahre später nicht.

Frauenmorde haben eine lange Geschichte: von Hexenverbrennungen im Mittelalter über das Töten weiblicher Föten bis zu Eifersuchts- und „Ehrenmorden“. Ist Femizid ein kulturelles, religiöses oder soziales Problem? „Es geht eher darum, wer in einer Gesellschaft die Vormachtstellung innehat und wie damit umgegangen wird.“, meint Birgitt Haller vom Institut für Konfliktforschung.

„Weil sie mir gehört“

Leo S. erschießt auf dem Wohnhausparkplatz seine Ehefrau, die mehr als ein Jahr zuvor eine Scheidungsklage eingebracht hatte. Herr F. rast absichtlich mit seiner Frau am Beifahrersitz in ein Haus, er ist schwer verletzt, sie verstirbt im Krankenhaus – Frau F. wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Alfred K. tötet seine ehemalige Partnerin mit einem Messerstich in die Brust. Das Paar hatte sich zwei Jahre zuvor getrennt, da die Frau eine lesbische Beziehung einging. – Das sind drei Beispiele aus einer Studie zu Tötungsdelikten in Beziehungen in Österreich, die Brigitt Haller im Jahr 2012 für das Frauenministerium analysiert hat. Zwischen 2008 und 2010 wurden 39 Strafverfahren gegen männliche Täter und acht Verfahren gegen weibliche Täterinnen untersucht. Die Täter stehen oftmals mit dem Opfer in einem Naheverhältnis: als Partner, Ex-Freund, Vater, Onkel, Liebhaber.

Konfliktforscherin Birgitt Haller sieht einen Unterschied bei den Taten, die von Männern und jenen, die von Frauen begangen werden: „Bei den männlichen Tätern geht es meist um Eifersucht und Besitzdenken.“ Bei den acht Gewalttaten durch Frauen spielten diese Gründe kaum eine Rolle. Zwei Drittel der Täterinnen waren zur Tat alkoholisiert. „Würde man versuchen, anhand der acht Fälle ein typisches Szenario mit einer weiblichen Täterin zu skizzieren, dann sähe es so aus: Das Paar streitet in der Wohnung, beide sind betrunken, der Partner wird aggressiv und will die Wohnung verlassen, die Frau will, dass er bleibt, wird wütend, nimmt ein Messer und verletzt ihn. Daraufhin ruft sie die Polizei oder die Rettung, weil sie über die Verletzungen erschrickt“, sagt Haller.

Die Studie zeigte auch, dass es bei Gewalt gegen Frauen nur in wenigen Fällen Polizeiinterventionen und einstweilige Verfügungen gab. Viele weibliche Opfer neigen dazu, Gewalt zu verharmlosen und ihren Partner zu schützen. „Das ist uns bei Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, schon länger bekannt.“, sagt Haller. Auch deshalb seien Polizeibeamte gefordert, mit diesem Wissen sorgfältig umzugehen und einzuschreiten.

Lässt sich festmachen, wann die Gefahr, Opfer eines Beziehungsmordes zu werden, besonders hoch ist? Ja, laut der Studie ist das der Fall, wenn der Partner eifersüchtig ist, wenn sich die Frau trennen möchte, wenn sie in einer gewalttätigen Partnerschaft lebt sowie für Migrantinnen und Frauen in bi-nationalen Beziehungen. Weiters hebt die Studie hervor, dass Frauen eher gefährdet sind, wenn sie berufstätig sind und ihr Partner schlechter verdient, arbeitslos ist oder in (Früh-)Pension. „Eine erfolgreiche bzw. ökonomisch unabhängige Frau wird offensichtlich schwer akzeptiert.“, so Haller.

Frauen unerwünscht

Frauenmorde ereignen sich jedoch nicht ausschließlich in Beziehungen oder Naheverhältnissen. Seit Jahren Gewalt gegen Frauen in Indien weltweit für Schlagzeilen. Im Dezember 2012 misshandelten sechs Männer eine junge Frau in einem Bus brutal, sie starb an ihren Verletzungen. Im August 2013 sperrten die Täter ein siebenjähriges Mädchen tagelang auf einer Zugtoilette ein und vergewaltigten es. Im Oktober des gleichen Jahres missbrauchte eine Gruppe von Männern eine 16-Jährige. Als sie später Anzeige erstattete, brachten sie sie um. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Das sind keine isolierten Ereignisse, dahinter steht eine gesellschaftliche Haltung. Eine Million weibliche Föten werden jedes Jahr abgetrieben, da Mädchen weniger „bieten“. Söhne gelten oftmals als Ernährer der Familie, sie führen den Familiennamen weiter. Männliche Nachkommen unterstützen die Eltern auch finanziell. Mädchen hingegen verlassen das Familienhaus, wenn sie heiraten, kann die Mitgift die Familie teuer zu stehen kommen. Immer wieder kommt es vor, dass Mädchen nach der Geburt ausgesetzt oder stranguliert werden. Wie hoch diese Tötungsrate ist, darüber gibt es nur Schätzungen.

Prävention

Für eine bessere Faktenlage zur Bekämpfung von Femiziden plädiert auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie fordert ein spezielles Training für die Polizei und Gesundheits- bzw. SozialarbeiterInnen, um Zeichen anhaltender Gewalt rechtzeitig zu erkennen. Die WHO spricht sich auch für striktere Waffengesetze aus. Ist eine Schusswaffe im Haus, dann sei es für Frauen dreimal wahrscheinlicher, getötet zu werden. In Ländern mit hohen Mordraten werden mehr als 60 Prozent der Frauen durch eine Waffe ermordet.

Birgitt Haller vom Institut für Konfliktforschung sieht in der Sozialisation von Männern einen wichtigen Aspekt der Prävention. „Es geht darum, schon bei jungen Buben anzusetzen und zum Beispiel mit Themen wie Schwäche und Stärke zu arbeiten.“

Dem stimmt die gebürtige Bolivianerin Teresa Medeiros Lichem zu: „Wir müssen aufhören, den Macho-Mut zu glorifizieren. Von klein auf wird Buben gesagt, sie dürften nicht weinen. Im Kindergarten bekommen sie Plastikpistolen in die Hand gedrückt.“ Es müsse gezeigt werden, dass es feig sei, einer Frau Gewalt anzutun.

Hohe Strafen

In einigen Ländern, wie Argentinien, Brasilien, Nicaragua oder Peru, gilt Femizid mittlerweile als eigener Straftatbestand. Dieser wird höher geahndet: in Argentinien gibt es anstatt 12 bis 25 Jahre lebenslange Haft. Braucht es extra höhere Strafen? Ja, meint Medeiros Lichem, auch wenn das Leben einer Frau natürlich nicht mehr wert sei als das eines Mannes. Das Problem der weit verbreiteten Gewalt gegen Frauen sei aber so lange ignoriert worden, dass diese Gesetze nun notwendig sind.

Das Ausmaß der Gewalt verringert sich dadurch jedoch nicht. Ohnehin sei Straflosigkeit weit verbreitet. Oftmals kommt es zu „freundschaftlichen“ außergerichtlichen Einigungen. Prozesse ziehen sich in die Länge. Viele Opfer kommen aus ärmeren Familien, sie können sich die Prozesskosten nicht leisten.

In El Salvador wird Femizid als eigener Straftatbestand gewertet. Aber weniger als drei Prozent der Fälle landen wirklich vor Gericht. Ein neuer Gerichtshof speziell für Gewalt gegen Frauen soll das bald ändern. In diesen Gerichten sollen RichterInnen urteilen, die dafür besonders geschult sind. Die vorsitzende Richterin Glenda Baires sagte in einem Interview, sie werde dafür sorgen, dass Gewalt gegen Frauen nicht länger entschuldigt wird.

Milena Österreicher arbeitet als freie Journalistin, unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und übersetzt aus dem Spanischen ins Deutsche. Sie hat Publizistik und Transkulturelle Kommunikation in Wien und Madrid studiert.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo