„Integriert euch, aber ihr gehört nicht dazu“

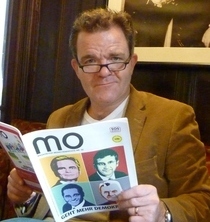

Die „Causa Özil“ hat in Deutschland eine Debatte über Identität, Zugehörigkeit und Rassismus ausgelöst. In Österreich ortet der Soziologe Kenan Güngör eine Verschärfung des Identitätsdiskurses. Die Politik fordere Integration, aber warne zugleich vor einer pluralistischsen Gesellschaft. Interview: Clara Akinoyosoye, Fotos: Stefan Fuertbauer

Ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat dazu geführt, dass der deutsche Nationalfußballspieler, Mesut Özil, zurückgetreten ist. Wie konnte das so eskalieren?

Es gab eine doppelte, sich überlagernde Verärgerung – eine politische und eine sozialpsychologische: Die Kritik, dass Özil, der in einer offenen, liberalen Gesellschaft aufgewachsen ist, mit Erdogan einen nationalistisch-islamistischen Autokraten mitten im türkischen Wahlkampf unterstützt hat, ist demokratiepolitisch völlig berechtigt. Zudem hat es bei den Leuten einen Moment der narzisstischen Kränkung gegeben: In deren Augen hat Özil ihnen vermittelt, dass der türkische Präsident sein Präsident ist. Die Leute haben sich gesagt: Er hat doch hier alles bekommen. Und jetzt sagt er uns gerade, dass er eigentlich nicht zu uns gehört, dass wir ihm nicht gut genug sind. Das war zumindest die Empfindung. Diese Kränkung ist dann von den Rechtsparteien stark politisch instrumentalisiert worden. Die Kränkung kann man möglicherweise sogar verstehen, aber die Antworten darauf sind falsch.

Özil beklagte auch, bei Spielern mit polnischen Wurzeln sei die Herkunft nicht so stark hervorgehoben worden wie bei ihm. Mit Blick auch auf Österreich: Wie schwierig ist es für türkischstämmige ÖsterreicherInnen tatsächlich als ÖsterreicherInnen wahrgenommen zu werden?

Menschen mit Migrationsbackground haben eine transnationale Identität. Solange die Beziehungen zwischen Ländern gut sind, sind auch transnationale Identitäten, unterschiedliche Zugehörigkeiten weniger eine Diskussion. Etwa wenn jemand Niederländerin und zugleich Österreicherin wäre. Das sind kompatible Zugehörigkeiten. Aufgrund von Polarisierung zwischen Ländern können sich kompatible Zugehörigkeiten zunehmend zu problematischen Zugehörigkeiten entwickeln. So einen Fall haben wir im Moment bei Türkeistämmigen. Als Erdogan sich zwischen 2004 und 2009 der Demokratie gegenüber offen gezeigt hat, war er der pro-europäische, muslimisch-konservative Führer und damals kompatibel, aber mittlerweile ist die Zugehörigkeit der Türkei inkompatibel. Dadurch wird es für Menschen, die sich auch mit dem Türkischen identifizieren, zunehmend schwieriger.

In den USA scheinen sich verschiedene Identitäten und Zugehörigkeiten besser zu ergänzen.

Es ist ein Unterschied, ob man sagt: Wir sind eine Gesellschaft von Einwanderern, oder man sagt: Wir waren vorher da, dann sind die Anderen dazugekommen und stören unser Gemeinschaftsverständnis – das ist aber das Narrativ in Europa. Die größte Sorge der AmerikanerInnen ist, dass sich diese Menschen nicht zu den USA zugehörig empfinden. Deshalb sollen sie schnell die Staatsbürgerschaft und politische Rechte bekommen und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. Wir in Kontinentaleuropa sagen: Integriert euch, aber ihr gehört nicht dazu. Wenn es etwa um das politische Wahlrecht geht, oder darum, eine Religion zu etablieren, dann heißt es, ‚Ihr nehmt uns unser Land weg‘.

Warum ist das so?

Die US-AmerikanerInnen können so locker damit umgehen, weil sie wissen, dass das Amerikanisch-sein wahnsinnig attraktiv ist. Das ist emotional einladend. Sie betreiben eine sehr überzeichnete, pathetische Idealisierung. Dazu gehört der Verfassungspatriotismus und die Vorstellung, dass man seines Glückes Schmied ist. Amerikanisch-sein ist Teil einer Popkultur. Es gibt eine ständige Einladung, Teil dieser idealisierten Zivilisationskultur zu sein. Weltweit wird dem amerikanischen Lebensstil nachgeeifert. Das ist der Grund, warum sie keine starke Assimilationspolitik betreiben möchten und sie sagen, dass jeder sein kann, was er will. Aber Fakt ist: Die Assimilation ist in den USA stärker als in vielen europäischen Ländern, weil sich die Leute viel stärker identifizieren und zugehörig fühlen.

Warum ist das in Österreich so anders? Gibt es das Gefühl, dass die eigene Kultur oder Identität nicht so attraktiv auf die Menschen wirkt?

Das hat mit exklusiven und inklusiven Identitätskonzepten zu tun. In den USA ist es ein inkludierendes Konzept. In Österreich ist das anders: Je mehr ich mich als Österreicher fühle, desto mehr bin ich anderen gegenüber exkludierend. Für Menschen, die nicht Teil davon sind, ist das emotional ausladend. In der Türkei gibt es ein inkludierend-assimilatives Zugehörigkeitsmodell. Vereinfacht gesagt: Wenn du sagst, du bist Türke, bist du Türke, egal woher du kommst. Wehe aber du verwehrst dich diesem kulturalistisch-homogeniserenden Einheitsideal und sagst, du bist zum Beispiel KurdIn, ArmenierIn oder AlevitIn und stehst für deren Rechte ein. Es ist zwar ein inkludierendes, aber zugleich ein repressives Assimilationskonzept, das verlangt, dass du alles nicht-türkische und sunnitisch-islamische an dir ablegst.

Özil hat auch die Problematik angesprochen, dass viele MigrantInnen oder deren Kinder sich nicht ganz angenommen und akzeptiert fühlen. Wie relevant ist das Thema bei türkischstämmigen ÖsterreicherInnen?

Wir haben viele Studien, die zeigen, dass sich die Kinder mit der Generation der Eltern und Großeltern identifizieren. Wenn man dann aber genau fragt, wie stark fühlst du dich als Türke oder Türkin, lautet die Antwort, sie fühlen sich zu 80 Prozent als Türke/Türkin, aber auch zu 60 Prozent als Österreicher/Österreicherin. Auf jeden Fall kann man sagen, dass ein Großteil sich hier sehr wohl fühlt, weil vieles, was es in diesem Land gibt, wertgeschätzt wird. Das widerspricht dem Bild, das sonst oft gezeichnet wird. Aber tatsächlich spüren die Menschen auch, dass sie hier weniger gewollt sind und fühlen sich in Bezug auf Religion und Herkunft weniger angenommen.

Woran liegt das?

Zum einen spüren sie die gesellschaftlichen Verhärtungen. Und in einer Mediengesellschaft, wie wir sie kennen, muss man Diskriminierungen gar nicht 1:1 selbst erlebt haben. Allein, wenn andere mir über Diskriminierung berichten, die sie erlebt haben, wirkt sich das aus. Der Anteil an indirekten, oft auch medial vermittelten Diskriminierungserfahrungen wächst. Der andere Punkt ist, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung von positiven und negativen Erfahrungen haben. Auch wenn jemand in einem Jahr Tausend Mal unterstützt worden ist und dann einmal zum Beispiel als Schwarze oder Muslima ganz stark diskriminiert wurde, dann wiegt diese negative Erfahrung viel intensiver. Das geht uns allen so.

Sehen junge Menschen diese Mehrfachzugehörigkeiten als Belastung oder Bereicherung?

Viele sehen das gar nicht als Problem, oft gehen Kinder sogar sehr spielerisch damit um. Die sagen dann: Wenn ich in der Schule

bin, bin ich der eine Mensch und zuhause bin ich wieder ein anderer Mensch. Aber es gibt auch viele, die darunter leiden, vor allem wenn es um inkompatible Zugehörigkeiten geht. Besonders bei Mädchen, die es oft schwerer haben, weil deren soziale Kontrolle deutlich höher ist. Wenn ein Mädchen zum Beispiel nicht oder nur sehr kontrolliert ausgehen darf, oder es ein Riesenproblem ist, dass sie einen Freund hat. Das ist für sie dann sehr widersprüchlich und mitunter sehr schmerzhaft.

Die Vorstellung von österreichischer Identität könnte sich ja theoretisch ändern. Sehen Sie die Chance, dass wir zu einem Diskurs über ein inklusiveres Identitätskonzept kommen?

Ich sehe gegenwärtig auf beiden Seiten wenig Anzeichen dafür, sondern eher Anzeichen für eine Verschärfung. Die Politik warnt gegenwärtig eher vor einer pluralistischen Gesellschaft. Sie sagt, wir müssen uns selbst schützen, damit reagiert sie auf ein vorgestelltes Bedürfnis in der Gesellschaft, in der sich Menschen fragen: Wenn die alle schon ÖsterreicherInnen sind, wer sind dann eigentlich wir noch wir? Deshalb versuche ich immer zu unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Anliegen und deren politischer Instrumentalisierung. Denn natürlich kann man auf Anliegen wie dieser auch andere Antworten finden. Was man bei allem nicht vergessen darf, ist, dass es solche polarisierenden Identitätskonzepte auch in Teilen der MigrantInnengruppen selbst gibt.

Auf Ihrer Website erwähnen Sie zwar nicht ihre Staatsbürgerschaft, beschreiben sich aber als deutschsprachiger Europäer mit kurdisch-türkischen Wurzeln. Warum so viele Ebenen?

All das und vieles mehr macht mich aus. Wenn ich eines davon auslassen würde, zu Gunsten einer vermeintlichen Eindeutigkeit, wäre das ein Ausblenden wichtiger Teile meiner Vielfalt. Man darf sich nicht auf das entweder-oder verkürzen lassen. Diese Friss-oder-Stirb-Mentalität war bei Gesellschaften, die wenig Mobilität hatten, möglich. Aber das ist ein Paradigma des vergangenen Jahrhunderts, das einen hohen Blutzoll verlangt hat.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo