Männlichkeit im Entgiftungsprozess

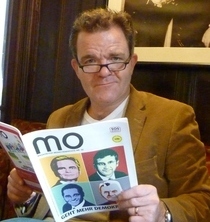

Wie sehen Burschen heute ihre eigene Rolle und was denken sie über die von Frauen? Lockere Gespräche an der Salzach. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text und Fotos: Andrea Woyke

Männer dürfen nicht weinen. Sie dürfen nicht über Gefühle reden. Keinen Wert auf ihr Äußeres legen. Müssen die Brötchen verdienen, während ihre Frauen sich um Kinder und Küche kümmern. Klischees über toxische Männlichkeit, die dringend nach Aktualisierung verlangen, wie ein Gesprächspartner nach dem anderen klar macht. Neun junge Burschen, interviewt an einem sonnig warmen Oktobernachmittag an der Salzachpromenade in Salzburg.

„Was ist überhaupt toxisch? Keine Gefühle zeigen und so“, überlegt Tom Noah, der für sein Alter überraschend selbst-reflektiert wirkt. Der 19-Jährige kann nicht nachvollziehen, dass ein Freund von ihm nie über Gefühle reden will. Während er auf die nächste Schulstunde über Politische Bildung wartet, erzählt Bernhard (18) „Wenn’s mir mal schlecht geht, sag ich es meinen Freunden. Oder sie merken das sogar eh. Und dann red ma drüber.“ Den Gesichtern von Dani (20) und Christoph (28) wiederum sieht man an, dass sie glücklich sind, so gute Freunde zu haben, mit denen es gar kein Problem ist, über Gefühle zu reden. Für Jochen (31) und Philip (33) ist es sowieso nie ein Problem.

Sind zumindest diese befragten Männer nicht toxisch? Toxische Männlichkeit ist ein Begriff, der erstmals in den 1980er Jahren in den USA auftaucht. Kann ein Mensch jedoch überhaupt toxisch, giftig sein? Oder ist es eher das Verhalten, das sich nach gesellschaftlich konstruierten Stereotypen, wie Mann zu sein hat, ausrichtet?

Tom Noah und Dani. Tom sieht Körperbilder im Wandel. Männer würden heute mehr auf ihre äußere Erscheinung achten.

„Ich glaub nicht, dass es was gibt, was typisch männlich ist“, sagt Christoph (33) und auch Jochen (31) behauptet mit einer überzeugenden Selbstverständlichkeit, dass man Eigenschaften gar nicht auf Männer und Frauen aufteilen kann, jeder und jede kann alles sein. Wie ein Mann typischerweise zu sein hat, nämlich „beschützend“, „kraftvoll“, „Gentleman“, „stark“, „zielstrebig“, „hart arbeitend“, „ehrlich“ und „konfrontativ“, lassen auch alle anderen nicht unreflektiert stehen. „Das ist heutzutage nicht mehr der Fall, dass man Frauen beschützen muss. Das war vielleicht früher mal so, glaub ich“, überlegt Tom (18) etwas unsicher. Auch Dani (20) gibt zu bedenken, dass zielstrebig, ehrlich und geradlinig, wie er seinen Vater als männliches Vorbild beschreiben würde, natürlich auch Frauen sein können: „Eine Frau kann sozusagen auch ihren Mann stehen.“

„Es fängt ja schon beim Optischen an, wie groß man sein muss, wie stark, oder ob man durchtrainiert sein muss“, überlegt Philip (33). „Das ist auch nicht schwer“, lacht Tom (18) auf seinen eher dünnen Körperbau anspielend, als er meint, dass seine Freundin einmal stärker sein könnte als er selbst. Körperbilder hätten sich überhaupt geändert, der heutigen Generation von Männern sei es nicht mehr egal, in welchen Klamotten sie herumlaufen. Der lässig gestylte Tom Noah (19) glaubt, es wäre schon eher komisch, wenn jemand darauf gar nicht achtet. Und erzählt, was er letztens wieder für einen Spaß hatte, als er mit einem Freund shoppen war.

Unter Druck zu stehen, bestimmte Erwartungen zu erfüllen, macht das vielleicht toxisch? Freiraum lässt es auf jeden Fall keinen. Sich nicht mit den herrschenden Klischees identifizieren zu können, ist genau das, was viele Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren beschäftigt, erzählt Philip (33). Er ist Therapeut und damit gewissermaßen Experte in dieser Thematik. Während einer Verschnaufpause von seinem Tagesausflug in Salzburg erzählt er, dass er „lustigerweise“ tatsächlich fast nur Männer in der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren als Klienten hat. Das habe wohl damit zu tun, so Philip, dass es unter ihnen mittlerweile akzeptierter sei, „Schwäche zu zeigen“.

Über Gefühle reden? Für Philip kein Problem.

Sich erst in ärztliche Behandlung zu begeben, wenn Beschwerden untragbar werden, ist ein Beispiel dafür, wie sich toxisches Verhalten äußert oder auswirkt. Männern ist die eigene Gesundheit weniger wichtig, sie gestehen sich körperliche und psychische Probleme nicht ein, vermeiden es, Kontrolle abzugeben und sterben in Österreich im Durchschnitt circa fünf Jahre früher als Frauen. Ergebnisse einer Studie mit Mönchen und Nonnen veranschaulichen, dass diese Differenz zu einem Großteil nicht durch biologische Faktoren, sondern durch Unterschiede in der Lebensweise von Männern und Frauen zustande kommt. Männer hören schon als Buben, dass sie nicht weinen dürfen und lernen weniger als Mädchen, empathisch zu sein und Gefühle bei sich selbst wahrzunehmen, zuzulassen und zu artikulieren, was beispielsweise den hohen Anteil, den Männer bei Suizid-, Gewalt- oder Gefängnisstatistiken einnehmen, erklären kann.

„Dass Kinder alles so aufsaugen, was sie sehen“, wie Billy (24) meint, hat Auswirkungen auf das spätere Verhalten. Billy hat es sich mit Musik und Zirkusutensilien, einem Diabolo beispielsweise, an einer der breiten Holzbänke gemütlich gemacht und überlegt: „Wenn ich so erzogen werde, dass ich immer der Starke sein muss. Oder, dass mein Papa gewalttätig ist, dann wird mir das wahrscheinlich auch irgendwie in die Wiege gelegt.“ Dass es darauf ankommt, wo jemand herkommt, wie jemand aufwächst, in welchem Umfeld, meint nicht nur Jochen (31), sondern auch Tom Noah (19). In unserer Gesellschaft gibt es eine Norm, eine Erwartungshaltung darüber, wie sich Menschen aufgrund ihres Geschlechts verhalten sollen. Falls aber Geschlecht als soziale Kategorie also konstruiert und nicht natürlich, nicht biologisch gegeben ist, ist sie dann veränderbar?

Billy glaubt, dass Kinder alles aufsaugen: „Wenn mein Papa gewalttätig ist, dann wird mir das wahrscheinlich auch irgendwie in die Wiege gelegt.“

„In keine Richtung pressen“ will Christoph (33) seine Kinder später einmal und wirkt dabei freudig und zuversichtlich. Er möchte weder Mädchen noch Jungs geschlechtsspezifische Spielsachen oder Klamotten aufzwingen. Dani (20) glaubt, dass der Einfluss der Eltern schwindet. Gegen die Eindrücke, die Kinder über Medien wahrnehmen, könnten Eltern nicht mehr viel ausrichten.

Tom Noah (19), Dani (20) und Christoph (33) glauben, dass es ihnen egal wäre, würden ihre Söhne einmal Kleider tragen wollen. Billy (24) meint: „Ich würd‘ ihm dazu noch die Haare färben.“ Erst Mobbing in der Volksschule würde das zum Problem machen. Da sind sich alle einig. Vielleicht könnte ja aber auch das künftig dadurch verhindert werden, dass Kinder kein toxisches Verhalten durch ihre engsten Vorbilder vorgelebt bekommen?

„Mein Vater hat mich auch so nie zu Gesicht bekommen“, erinnert sich Dani (20). Für ihn wäre es eine Traumvorstellung, wenn sich beide Elternteile gleich viel Zeit nehmen können für die Kindererziehung. Mittlerweile lässt sich in Österreich die Karenzzeit auch gleich auf beide Eltern aufteilen. Die Statistik jedoch sagt, dass bei Eltern mit Kindern unter 15 Jahren 68,8 Prozent der Mütter und 93,3 Prozent der Väter erwerbstätig sind. Die gute Sache daran: Zwanzig Jahre zuvor lag die Differenz nicht bei rund 25, sondern 35 Prozent, was zeigt, dass Veränderung bereits passiert. Christoph (28) versinkt in Gedanken an seine Kindheit und überlegt, dass es als Mann in seiner Eltern-Generation wahrscheinlich noch sehr komisch gewesen wäre, in Karenz zu gehen. Das Resultat nach einem Tag interessanter Gespräche: Bei der jungen Generation wird das vielleicht einmal anders sein!

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo