Nach Corona

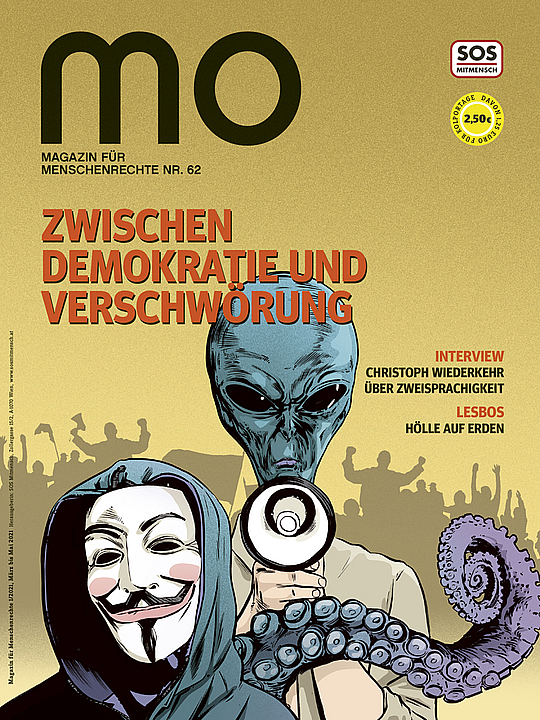

Soziale Ungleichheit wird in und nach Wirtschaftskrisen in der Regel größer. Das kann auch die Demokratie gefährden. Nachgefragt beim Sozialexperten Martin Schenk. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte.

Der Untertitel des Buches heißt: „Weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährden“. Warum ist eine ungleiche Gesellschaft weniger demokratisch?

Nur die Hälfte des ärmsten Drittels geht wählen, aber 80 Prozent des reichsten. Beim untersten Drittel kommen noch alle dazu, die gar nicht wählen dürfen, hier aber ihren Lebensmittelpunkt haben, geboren sind, hier arbeiten. Die meisten befinden sich auch da im untersten Drittel der Bevölkerung, beschäftigt am Bau, in der Reinigung oder im Handel. Im Parlament sind also die Interessen des oberen und mittleren Drittels vertreten, die des untersten Drittels nicht. Die Gesetze werden deshalb auch für das oberste und für das mittlere Drittel gemacht. Auf das unterste Drittel wird vergessen.

Es fühlen sich viele gar nicht mehr in der Demokratie vertreten?

„Mit meiner Stimme kann ich bei Wahlen die Zukunft Österreichs mitbestimmen“ – dem können 50 Prozent des stärksten ökonomischen Drittels zustimmen, aber nur 28 Prozent des schwächsten. Die Leute im ärmsten Drittel vertrauen am wenigsten. Die Mehrzahl der Menschen im ökonomisch schwächsten Drittel hat den Eindruck, ihre Stimme zählt nicht. Ein Teufelskreis. Wir haben eine tiefe soziale Kluft in der Demokratie.

Wo müsste der Sozialstaat ansetzen?

Was gegen sozialen Abstieg vor Corona geholfen hat, hilft auch jetzt gegen Abstieg. Eine gute Mindestsicherung ist besser als eine schlechte Sozialhilfe. Verfügbare Therapien, leistbares Wohnen oder gute Schulen für alle helfen jetzt wie davor.

Der Staat schüttet in der Corona-Krise Milliarden an Unterstützung aus. Bekommen es jene, die Unterstützung brauchen?

Zu wenig. Es geht um Frauen, Männer, Kinder, die bisher schon große soziale und gesundheitliche Belastungen hatten. Sie müssen jetzt entlastet werden, dass sie nicht zusammenbrechen. Und es geht um alle, die jetzt durch die Corona-Krise in eine Notsituation kommen. Welche Maßnahmen brauchen wir? Erstens solche, die sich der sozialen Krise entgegenstellen; zweitens, Maßnahmen, die konjunkturell helfen; drittens, Maßnahmen, die Armut bekämpfen und vermeiden. Damit niemand ins Bodenlose fällt müssen die Notstandshilfe und die Familienzuschläge im Arbeitslosengeld erhöht, Privatkonkurse abfangen, eine gute Mindestsicherung gewährleistet, ein erweiterter Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose geschaffen und Lehrstellenlücken für Jugendliche geschlossen werden.

Hilfsgelder sind keine strukturellen Maßnahmen. Lernt die Politik aus dieser Krise?

Insgesamt braucht es mehr sozialstaatliche Antworten auf die in der Krise wachsende Ungleichheit, weniger Bittsteller-Fonds. Das sind Maßnahmen, auf die man ein Recht hat, die nachhaltig wirken und die mehr als zufällig die Betroffenen erreichen. Es ist schon mehr als verwunderlich, dass Einkommensarme nicht von Beginn der Corona-Krise als hoch verletzliche Gruppe eingestuft wurden. (red)

Stimmen gegen Armut - Weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährden

Hg.: Die Armutskonferenz, Margit Appel, Verena Fabris, Alban Knecht, Michaela Moser, Robert Rybaczek-Schwarz, Martin Schenk, Stefanie Stadlober Verlag: Books on Demand

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo