Oft gab es keine Erben mehr

Im Burgenland wurden während des Nationalsozialismus 90 Prozent der Roma-Bevölkerung ermordet. Die Historiker Gerhard Baumgartner und Herbert Brettl haben in ihrer bemerkenswerten, reich bebilderten Publikation „Einfach weg!“ die Vernichtung der Burgenland-Roma erstmals systematisch dokumentiert. Ein Gespräch mit Gerhard Baumgartner. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Gunnar Landsgesell

Über die Roma-Bevölkerung im Burgenland ist wenig bekannt. Nach deren Deportation in die KZ und der Zerstörung von 120 Siedlungen schwieg man über diese Geschehnisse. Ist so ein Buchprojekt heute leichter zu realisieren?

Ich beschäftige mich seit den 1970er-Jahren mit dem Thema Roma, Verfolgung, Nationalsozialismus. Im Rahmen der Historikerkommission habe ich mit Kollegen den Vermögensentzug von Roma und Sinti bearbeitet. Da wurde klar, es gab gar nicht wenig Grundbesitz bei den Roma. Bei diesem Projekt gab es erstmals einen völlig unbegrenzten Zugang zu Dokumenten, wir hatten quasi einen Passierschein. Noch in den 1990er Jahren war man bei einigen Bezirkshauptmannschaften hinauskomplementiert worden. Heute gibt es sehr viel Unterstützung, bei den Polizeiinspektionen, auch in Gemeinden. Das ist heute, auf dieser Ebene, eine andere Welt.

Ist man aufgeschlossener, gibt es heute ein Unrechtsbewusstsein?

Ja, wobei es den Gemeinden selbst am schwersten fällt. Geht es um das Aufstellen von Erinnerungstafeln über ermordete Roma, trifft man immer wieder auf Unverständnis bis Widerstände. Nach dem Motto: Warum braucht man da was für die ‚Zigeuner’? Nicht so sehr von Gemeindevertretern, eher aus der Bevölkerung. Pfarrer und Lokalpolitiker sind dann gefragt, zu vermitteln.

Was steht hinter dem Unverständnis?

Sicherlich ein landläufiger Antiziganismus, der tief verwurzelt ist. Wer das negiert, soll sich ausmalen, was mitunter los ist, wenn er zuhause sagt, er heiratet jetzt einen Rom oder eine Romni. Es gibt aber auch Angst und Scham über diese Vertreibungen mithilfe der lokalen Bevölkerung. Da fühlen die Leute, dass die Familienehre oder die Ehre der Väter bekleckert wird. Das ist heikel, mit dieser Involvierung können viele noch schwer umgehen.

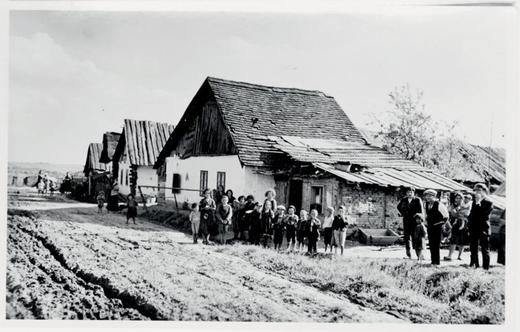

Siedlung in Unterschützen. Die Polizei stellte die Bewohner*innen vor ihren Häusern in Reih und Glied für die Erfassung auf. Das half den Nationalsozialisten später bei ihrer Ermordung.

Es ist beeindruckend, welche Details Sie für jeden Ort rekonstruiert haben. Wie konnten diese Siedlungen und deren Spuren so gut getilgt werden?

Wir sind draufgekommen, dass es relativ viele Fotos gibt und recht wenig Quellenmaterial. Es ist oft schwer zu rekonstruieren, wem welche Häuser gehört haben, weil sie oft nicht ins Grundbuch eingetragen waren. Die Möglichkeit hätte es zwar gegeben, aber die Roma wussten das oft nicht. Und es hätte auch Geld gekostet. Und die Gemeinde selbst hatte auch keinerlei Interesse, ein Haus auf, das auf Gemeindegrund steht, einzutragen. Die Siedlungen wurden nach der Deportation mit ganz wenigen Ausnahmen dem Erdboden gleichgemacht. Die wenigen Überlebenden nach dem Krieg hatten dann das Problem, ihren vernichteten Besitz für eine Entschädigung geltend zu machen. Sie konnten das kaum beweisen. Dabei waren das öfter Siedlungen mit großer Einwohnerzahl. 200 bis 300 Personen sind im Burgenland schon beachtlich. Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist kleiner. Das waren schon richtige Dörfer. Im Buch haben wir versucht, das zu dokumentieren.

Wie muss man sich die Abtragung der Häuser nach der Deportation der Bevölkerung vorstellen?

Die Häuser wurden mutwillig von der Ortsbevölkerung oder den Nationalsozialisten zerstört, entweder abgetragen oder angezündet. Um die Baumaterialien gab es oft Zwistigkeiten. Nach 1939 ist ein Großteil der Gauverwaltungen mit deutschen Beamten besetzt worden. Die Deportationen begannen gleich nach dem Anschluss. Ähnlich wie im Fall der Juden, wo es den Slogan gab, ‚Der Jud muss weg, das Gerstl bleibt da’, ging man in den Gemeinden daran, sich das Eigentum der Vertriebenen, Baumaterial und Dachschindeln anzueignen. Die Gauverwaltungen beanspruchten das aber selbst, da gibt es lange Korrespondenzen darüber, dass das abzuführender Reichsbesitz ist. Da gibt es viele interessante Sekundärquellen. Auf den Fotos sieht man, dass das ja nicht nur kaputte Hütten sondern oft Häuser waren, die dem burgenländischen Durchschnitt entsprachen, da ging es schon um Vermögenswerte. Die Gemeinden damals versuchten das als wertlos darzustellen, auch nach 1945, gegenüber Überlebenden. Da gibt es die irrsten Blüten. In einem Fall kam ein KZ-Überlebender zurück in die Gemeinde, wo man ihm erklärte, sein Haus habe man abgetragen. Auf die Frage nach dem Erlös sagte man ihm, damit habe man die Deportation finanziert. Das hat rechtlich aber nicht gehalten.

Gerade im Burgenland, wo 90 Prozent der Roma-Bevölkerung durch die Nazis ermordet wurde, gab es ja oft keine Erben mehr. In diesem Fall fällt das Eigentum nach einer bestimmten Zeit zurück an die Republik. Das nennt man ‚kadukes’ Eigentum. Das heißt, die öffentliche Hand, die die Deportation organisiert hat, hat später vom Eigentum der Opfer profitiert. Man kann schon argumentieren, dass das eine der faschistische Staat und das andere die Republik Österreich war. Aber die Republik Österreich hat sich immer geweigert, sich als Nachfolger des NS-Staates zu sehen und irgendwelche Verpflichtungen geerbt zu haben, gleichzeitig hat sich die Republik nach 1945 nie gescheut, die Bankkonten der NS-Finanzämter zu übernehmen. Darauf lagen noch viele Gelder aus Arisierungsverfahren. So einfach ist das nicht zu trennen.

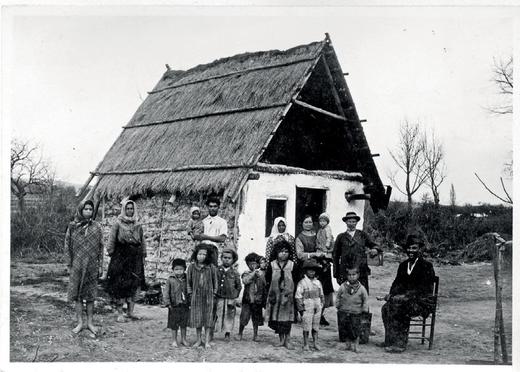

Neudorf bei Landsee: Die Menschen arbeiteten als Hilfsarbeiter*innen und landwirtschaftliche Taglöhner. Nach der Rückkehr der wenigen KZ-Überlebenden waren die Häuser oft abgetragen.

Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass Maßnahmen gegen Roma im Burgenland nicht erst mit dem Nationalsozialismus begannen. Die Menschen lebten oft Jahrhunderte lang in den Gemeinden. Gab es Zeiten, in denen sie gleichgestellte Bürger waren?

Das ist eine Frage, die auch in der historischen Forschung heftig diskutiert wird. Eines der herkömmlichen Narrative besagt, Roma waren immer schon ausgegrenzt, das Volk ohne Heimat. Ich persönlich neige eher zu der Sicht, dass sich nachweisen lässt, dass es in Zentraleuropa immer wieder durchlässige Sozialsysteme gab, die einen sozialen Aufstieg für Roma ermöglichten. Das wurde für Polen recht gut erforscht, wo Roma schon recht früh als Städtebürger auftraten. Man sieht auch, dass unter Maria Theresia im ungarischen Teil einzelne Roma-Familien geadelt werden. Auch in Siebenbürgen gab es Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus eine bürgerliche Schicht von Roma, sogar mit einer eigenen Zeitung. Auch für Ungarn gilt, dass es zum Beispiel Berufsmusiker-Familien gab, die seit Mitte des 19. Jahrhundert an den Konservatorien studieren und großbürgerlich leben. Das Phänomen ist, dass sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Sicht des ‚Zigeuners’ durchsetzt, der heimatlos ist und nicht zur europäischen Gesellschaft gehört. Er ist nicht arbeitsam, sondern faul und immer arm. Damit wurden jene Roma, die nicht arm waren, Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr als ‚Zigeuner’ wahrgenommen. Während Menschen, die arm waren, zunehmend als ‚Zigeuner’ diffamiert wurden. Diese Figur der Ethnisierung der Armut hält sich bis heute.

Sie haben viel Fotomaterial recherchiert. Trügt der Eindruck, es gäbe zwei Bildsorten: einmal die kulturelle Ethnisierung des ‚Zigeuners’, und einmal in Reih und Glied für die Kamera aufgestellte Menschen?

Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Idee für dieses Buch kam auch daher, dass es im Burgenland eine fast einzigartige Sammlung von ‚Zigeunerfotos’ gibt. Der Großteil der Fotos wurde von der Gendarmerie gemacht. Die Polizei in Österreich hat sehr früh begonnen, so genannte ‚Zigeuner’ zu fotografieren.

Diese Fotos wurden von Polizeifotografen während sogenannter Razzien in den Roma-Siedlungen gemacht. Die Leute stehen deshalb so aufgefädelt vor ihrem Haus, weil sie diesem zugeordnet wurden. Man muss aber dazusagen, dass die Fotos nicht den Alltag der Roma-Bevölkerung, sondern die schwere Arbeit der Polizei mit den Roma dokumentieren sollten. Die Fotos wurden auch für Polizeiausstellungen wie jene 1926 in Berlin produziert. 1929 gab es eine ähnliche Ausstellung zu 10 Jahre Burgenland. Die Polizei stellte dazu ihre Roma-Fotos aus über ihre Arbeit. Zu diesen Polizeifotos gibt es einen zweiten, eigentlich sensationellen Bestand. Ein steirischer Industrieller und Papierfabrikant, Alfred Ruhmann, ein kunstsinniger Lebemann, hatte in den 1930er Jahren High Society und zugleich quasi als Hobby Roma im Burgenland fotografiert. Auf die Fotos stieß ich per Zufall über Erben von Ruhmann, in dessen Haus sich eine Kiste mit Fotoalben befand. Er hat rund 1.000 Fotos in den Roma-Siedlungen gemacht mit einem empathischen Zugang.

Hinter der Stimmungsmache gegen Roma standen offenbar aber auch ökonomische Verdrängungsprozesse.

In der Weltwirtschaftskrise kamen viele nunmehr Arbeitslose ins Burgenland zu ihren Familien zurück. Sie verdrängen die Roma völlig vom lokalen Arbeitsmarkt. Die verhungern regelrecht, das lässt sich auch an einer Kindersterblichkeit von 50 bis 60 Prozent ablesen. Furchtbar. Sämtliche soziale Kosten wie Ärzte usw. blieben aber an diesen kleinen Gemeinden hängen. Da explodierten die sozialen Konflikte, und hier haben die Nazis hineingestochen mit der Parole ‚Burgenland zigeunerfrei’. Was also 1938 begonnen hat, baute auf diesen Dingen auf: auf den sozialen Konflikten vor Ort, auf der erfolgten Registrierung und, überspitzt formuliert, darauf dass alle froh waren, dass die Roma deportiert wurden. Es gab kaum Gegenstimmen, bis auf einige Gemeinden, wie Kleinpetersdorf, wo zwei Romafamilien 1943 nach Auschwitz deportiert werden sollten. Das betraf den Schmied mit seiner Familie und seinen Schwager mit Familie. Als der Ortsbauernführer mit einigen Bauern auf den Tisch haute, und meinte, ohne Schmied funktioniert ein Dorf nicht, konnte der Schmied bleiben. Die Familie seines Schwagers kam nach Auschwitz, wo sie alle starben. Die Parteiführung schaute zu. Das zeigt, wie sehr solche Vorgänge auch von der Duldung der Bevölkerung abhängen. Deportationen funktionieren nur, wenn die Anderen dabei zuschauen.

Würden Sie zustimmen, dass es viele Analogien zur Judenvernichtung gibt, und die Roma Teil des Holocaust sind?

Ja, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. In der historischen Diskussion ist es eine der zentralen Fragen, ob die Roma Teil des Holocaust sind, das wird von Funktionalisten und Intentionalisten unterschiedlich beantwortet. Ich glaube, den größten Unterschied findet man in der Zuständigkeit bei der Verfolgung der Roma: das war immer eine Angelegenheit der Kripo, nicht der Gestapo. Deshalb haben wir Historiker dazu auch kaum Dokumente gefunden. Zudem war die Kripo zu Kriegsende recht gründlich und hat viele Akten beseitigt. Informationen finden sich aber auch in Unterlagen, in denen es um die Kosten geht. Wer hat das so genannte ‚Zigeuneranhaltelager Lackenbach’ im Burgenland errichtet? Das waren die Sozialämter, das Land Niederösterreich und Wien. Und wer hat die Deportationen nach Polen bezahlt? Das waren die Sozialämter des Gaues Steiermark und des Gaues Niederösterreich. Erst Ende der 1990er Jahre fanden Historiker die Aufzeichnungen über die Besprechungen, wie man die Deportationen nach Polen organisiert hat. Deshalb wurden die Parallelen in der Forschung auch nicht so stark sichtbar.

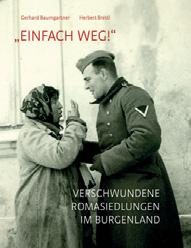

„EINFACH WEG!“ Verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland.

Gerhard Baumgartner, Herbert Brettl

Layout: Peter Egelseer

new academia press 2020, 414 Seiten

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo