Unsichtbar und ungehört

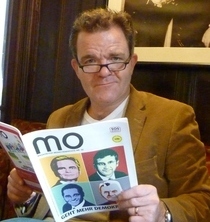

Wo ist Palästina auf der Landkarte? Einen Staat haben sie nicht, zunehmend verschwindet aber auch die Bevölkerung selbst aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit. “Wenn die Welt über uns spricht, dann als Terroristen oder als arme Opfer”, beklagen sich junge Palästinenser*innen, die beides nicht sein wollen. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Reportage: Maria Sterkl

Ahmad ist genervt. Der 35-jährige Startup-Unternehmer aus Ostjerusalem weiß, dass bald die Touristen zurückkehren werden. Die Pandemie hat vieles verändert, aber eines, meint Ahmad, wird gleichbleiben: „Die Leute kommen aus Europa und den USA, sie genießen das Nachtleben in Tel Aviv und machen Sightseeing in Jerusalem, und zwischendurch hängen sie noch einen Abstecher ins Westjordanland dran“, sagt er. Und naserümpfend fügt er hinzu: „Das sind dann die Mutigen, die ein bisschen Konfliktluft schnuppern wollen.“

Was Ahmad zum Ausdruck bringt, ist ein Gefühl, das viele junge Paläs-tinenser*innen in sich tragen. Die Welt kümmere sich nicht um sie. Vor allem die jüngere Generation fühlt sich im Stich gelassen. Allen voran von der eigenen Regierung, vom Regime unter Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, den sie nie gewählt haben, weil es 15 Jahre lang keine Wahlen gab. Aber auch von der Weltöffentlichkeit. „Müssen wirklich Bomben fliegen, damit man uns hört?“, fragt Ahmad, der das nicht will.

Blick eines Bewohners auf Jerusalem von palästinensischem Gebiet. Die Grenzmauer führt direkt am Haus vorbei.

Das Gehör, das er sich wünscht, widmet sich den akuten Problemen der Palästinenser*innen: dem sich immer weiter einengenden Raum zur Entfaltung. Das Gebiet im palästinensisch bewohnten Westjordanland, das jüdische Siedler*innen für sich in Anspruch nehmen, dehnt sich weiter aus, und zwar auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung, die für ihre Bauprojekte keine Bewilligung erhält. Israel baut Autobahnen, um diese Siedlungen an Jerusalem anzuschließen, zum Teil zerschneiden diese Autobahnen palästinensisches Wohngebiet. Sollte es irgendwann einen palästinensischen Staat geben, „dann wird es ein Staat sein, der aussieht wie Schweizer Käse“, bringt es der palästinensische Politikwissenschafter Bashir Bashir auf den Punkt.

Viele Palästinenser*innen sprechen deshalb schon lange nicht mehr von einer Lösung des Nahostkonflikts. Sie nennen es „Siedlerkolonialismus“. Verantwortlich dafür sei Israel, unterstützt werde es von der Palästinenserführung unter Präsident Mahmoud Abbas – und ignoriert von der Welt.

Störenfried oder Opfer

Wassim, ein junger Bewohner eines Flüchtlingscamps im Westjordanland, sieht die ausländischen Medien als Teil des Problems. Sie würden einseitig über Palästina berichten, meint er. „Sie sehen uns entweder als gewaltbereite Störenfriede oder als Opfer. Dazwischen gibt es nichts“, meint er.

Mit dieser Ansicht ist er nicht alleine. Laut einer Umfrage, die das „Forum Ziviler Friedensdienst“ im Rahmen des Projekts „Communicating Palestine“ durchführte, finden sich 86 Prozent der befragten Palästinenser*innen in internationalen Medienberichten nicht wieder. Sie würden entweder als Terrorist*innen dargestellt – oder als passive Hilfsempfänger*innen. Das Bild selbstbewusster Menschen aus Ramallah oder in der Diaspora, die einfach nur eine spannende Geschichte zu erzählen haben, die aus ihnen selbst entsteht – dieses Bild fehlt ihnen.

Schwierige Israel-Kritik

Blenden die Medien dieses Bild aus, weil es zu wenig knallig ist? Es sei komplizierter, sagt die Politikwissenschafterin und langjährige Nahostreporterin Petra Ramsauer, die jahrzehntelang für österreichische und deutsche Medien aus der Region berichtet hat.

Die Aufmerksamkeit habe sich in den vergangenen 20 Jahren verschoben. „Es ist heute viel schwieriger, palästinensische Themen in Medien zu platzieren“, sagt Ramsauer. Einerseits liege das an einer allgemein schwierigeren Ausgangslage für arabische Interessen im Westen – seit 9/11 sei das so. Im Fall der Palästinenser komme noch etwas anderes hinzu: Viele Einrichtungen in NS-Täterländern scheuten davor zurück, das Thema anzugreifen. Auch Medienhäuser zählten dazu. „Man gerät dann schnell auf die Schiene der pauschalen Israel-Kritik“, meint Ramsauer. „Und dieser Vorwurf trifft nie nur die Journalistin, sondern immer auch das ganze Medium.“

Vor der antisemitischen Tendenz, Israel strenger zu bewerten als andere Staaten, sind auch Redaktionen nicht gefeit. Oft fehlt es aber an einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit diesen Mustern – und um sicher zu gehen, geht man sensiblen Themen wie der Siedlerfrage oft gleich ganz aus dem Weg. „Man ist unglaublich vorsichtig“, sagt eine deutsche Journalistin, die in Jerusalem für mehrere Printmedien tätig ist.

Thomas Meyer (Name geändert, Anm.), ein Vertreter einer deutschen linksliberalen Stiftung in Israel, die in der Region Projekte sponsert, kennt das Problem aus eigener Arbeit. Es sei nicht einfach, mit der Homebase in Berlin über die Lage in den Palästinensergebieten zu sprechen, erzählt er. „Die deutsche Geschichte und der Antisemitismus machen es kompliziert.“

Deshalb fällt der Scheinwerfer oft erst dann auf die Palästinensergebiete, wenn die Lage eskaliert. Die Folge ist, dass Palästinenser*innen nur im Kontext von Gewalt und Konflikt gezeigt werden – nicht aber als Akteur*innen ihres täglichen Lebens. „Wir sind aber nicht ständig von brennenden Autoreifen umgeben“, sagt Ahmed, ein junger Verkäufer aus Ramallah.

Humanitäre Organisationen haben ihr eigenes Interesse, sich ins Blickfeld zu drängen. Um weiter auf öffentliche Unterstützung zählen zu können, müssen sie für ihre Arbeit werben. Also lancieren sie Kampagnen, die vor allem eine Botschaft vermitteln: Diese Menschen sind von uns abhängig und brauchen unsere Hilfe. Das Resultat sind Bilder von dankbar lächelnden Frauen neben riesigen Säcken mit Mehl und Zucker, Fotos barfuß laufender Kinder mit zerrissener Kleidung.

Malak, eine junge Frau aus Ramallah, kennt diese Bilder gut. Sie kann sie nicht mehr sehen. „Ich bin die ganze Zeit in Palästina unterwegs“, sagt sie, „aber die wenigsten Kinder schauen so dreckig und heruntergekommen aus wie die Kleinen auf diesen Fotos.“

Die Bildsprache suggeriere, dass die Palästinenser*innen nicht fähig seien, sich selbst zu erhalten. Eine Botschaft, die Malak sauer aufstößt. Auch deshalb, weil es nicht ganz unwahr ist. Aber eben nur ein Teil der Wahrheit. „Klar gibt es Hilfslieferungen, klar gehen Leute von uns in Schulen des Hilfswerks. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Realität. Wir sitzen nicht den ganzen Tag herum und warten und tun nichts. Wir sind Menschen, keine Fundraising-Objekte.“

Am Strand von Jaffa: Familien aus Ramallah, das 60 Kilometer entfernt ist, sehen zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer. Israel erteilt sehr restriktiv Einreisegenehmigungen, dadurch sind viele Palästinenser*innen vom Meer abgeschnitten, obwohl zum Teil ihre Großeltern noch dort lebten.

„Uns gibt es nicht“

Dass die Menschen aus dem Blickfeld der Welt verschwinden, ist aber auch ein hausgemachtes Problem. Die palästinensische Führung sei „entweder korrupt oder extremistisch“, sagt Ramsauer in Anspielung auf die Hamas-Regierung in Gaza und die aufgeblähte Fatah-Führung im Westjordanland.

Auch die Palästinenserführung tut weniger, um sich international Gehör zu verschaffen. Und der arabischen Welt ist das Schicksal der Palästinenser*innen ein weniger brennendes Thema als zuvor. Früher wäre es undenkbar gewesen, dass die Emirate diplomatische Beziehungen mit Israel eingehen, ohne dass die Palästinenserfrage gelöst ist. Heute ist das möglich. Jeder kümmert sich um die eigene Sicherheit, die eigene Wirtschaft – und die Palästinenser kommen irgendwann später dran.

„Ich habe es so oft von Palästinensern gehört: Wir werden nicht wahrgenommen, uns gibt es nicht“, sagt Ramsauer. Aber in den vergangenen 20 Jahren habe sich etwas verschoben, sagt sie.

Die Palästinenser hätten „es vermasselt“. Dass die Zahl der Terroranschläge in Israel nach dem Bau der Grenzbefestigung zwischen Israel und dem Westjordanland stark zurückging, war Wasser auf die Mühlen der israelischen Rechten, meint sie. Palästinenser*innen, die mehr Bewegungsfreiheit fordern, müssten sich gefallen lassen, dass Israel sagt: Wenn ihr Bewegungsfreiheit habt, fliegen bei uns wieder die Bomben.

Wer aus Konfliktgebieten berichtet, gerät immer in Gefahr, von einer der beiden Seiten vereinnahmt zu werden. „Jede Geschichte wird sofort in einen Raster eingeordnet: Auf welcher Seite steht sie?“, sagt Ramsauer. In der Israel-Palästina-Frage sei dieses Muster besonders stark ausgeprägt. „Man muss wahnsinnig genau sein“, meint Ramsauer.

Früher gab es mehr Brückenbauer in den Ländern, sagt die Journalistin. Das sei Teil des Problems. „In den Neunzigern war die israelische Linke lauter. Da hat man eher Israelis gefunden, die über die Palästinenser reden.“ Solche Stimmen würden es beiden Seiten schwieriger machen, das gewohnte Raster über den Bericht zu legen. Nun sei israelische Besatzungskritik aber leiser geworden – und auch die palästinensische Intelligenzia ziehe sich immer mehr in die innere Emigration zurück.

Israels neues Image

Dazu kommt, dass sich das Image Israels gewandelt hat. Vor 20 Jahren galt der Nahe Osten als Brennpunkt und Israel war Teil davon. Inzwischen hat sich Israel, auch dank der verbesserten Sicherheitslage, vom Ort des Terrors, den nur Mutige bereisen, zum beliebten Kurzurlaubsziel gewandelt. Israelische Küche ist hip, Tel Aviv-Feeling und Hipster-Queerness sind Teil eines erfolgreich umgesetzten Country-Brandings. Die Palästinensergebiete sind, abgesehen vom Pilger-Hotspot Betlehem, immer noch mit dem Konflikt-Label behaftet.

Ahmed hofft, dass die internationale Gemeinschaft mehr Druck ausübt, damit die Palästinenser in Selbstbestimmung leben können. Die Bilder armer Palästinenser neben UN-Hilfslieferungen seien Teil einer Realität, die hoffentlich irgendwann ein Ende habe. “Es stimmt, dass wir Hilfe brauchen. Gebt uns unsere Rechte”, sagt er, “dann brauchen wir sie nicht mehr.”

Dieser Text wurde vor der aktuellen Eskalation in Israel/Palästina verfasst, aber vermittelt ein Bild der Frustration, die so viele Palästinenser in Jerusalem auf die Straßen gehen ließ.

Maria Sterkl berichtet u.a. für den „Standard“ aus Israel.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo