Zur Entpolarisierung der Verhältnisse

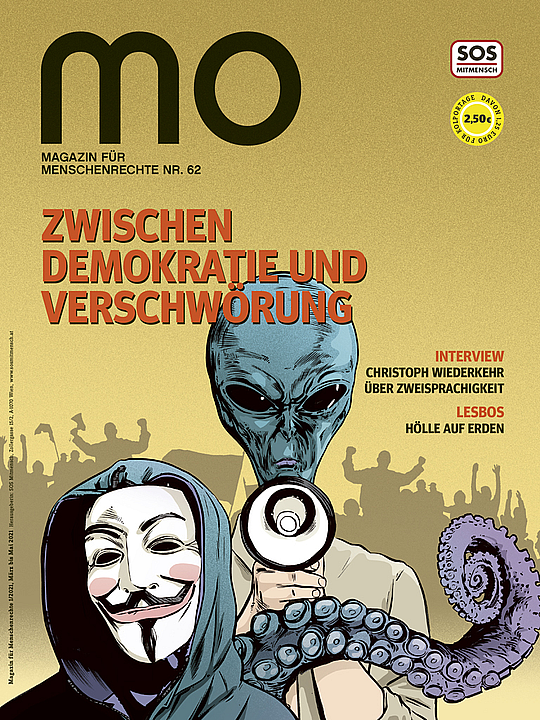

Unsere (Medien-)Kommunikation: Eine Empörung folgt der nächsten, die Fronten scheinen verhärtet. Das „Social distancing“ in Corona-Zeiten scheint das Problem noch zu verschärfen. Ist die demokratische Debatte noch zu retten? Ein Gespräch mit dem deutschen Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über die große Gereiztheit unserer Zeit. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Eva Maria Bachinger

Ist eine sachliche Debatte in Zeiten von sekundenschnellen Tweets und Postings überhaupt noch möglich? Man hat den Eindruck viele posten aus Emotionen heraus und denken überhaupt nicht mehr nach.

Stimmt, das ist das Problem des kommentierenden Sofortismus, man reagiert sofort und zu schnell, vielleicht auch aus einem ehrenwerten Motiv heraus. Studien zeigen, dass manche Menschen auch deshalb posten und Falschnachrichten verbreiten, um andere zu warnen; manchmal geht es aber einfach nur darum, die eigene Aufregung zu verarbeiten.

Ständig muss man sich offenbaren und deklarieren. Wer nicht für oder gegen „Me too“ oder „Black Live Matters“ ist, ist verdächtig, völlig unerheblich, was man wirklich denkt. Dieses Vorgehen findet man in liberalen, linken Zirkeln genauso wie in rechten. Wie kann das Freund/Feind-Schema aufgebrochen werden?

Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt, leider oder glücklicherweise, kein Patentrezept. Kommunikation ist auf eine wunderbare und beunruhigende Weise unberechenbar, sie erzeugt systematisch Überraschungen. Und doch: Natürlich gibt es ein paar Orientierungsmarken. Es ist gewiss ratsam, Person und Position zu trennen, das Zögern zu trainieren, die Freude an der Nuance zu entdecken und den wertvollen Kern in der Auffassung des Anderen zu würdigen. Und die Kritik des gegnerischen Standpunktes keinesfalls zur Attacke auf den „ganzen Menschen” auszuweiten. Aber all das sind lediglich ein paar Prinzipien auf dem Weg zur unvermeidlich individuellen Lösungssuche.

Verstärkt durch Corona, aber auch schon davor, finden Diskussionen oft nur noch medial statt, in den klassischen und vor allem in den sozialen Medien. Man bleibt ansonsten unter sich und umgibt sich mit Menschen, die genauso denken wie man selbst. Es bräuchte viel mehr face-to-face-Diskussionen, doch wie könnte das wieder belebt werden?

Sie haben Recht: Das direkte Gespräch in einer entspannten, kooperativen Atmosphäre ist eine ganz entscheidende Medizin auf dem Weg zur Entpolarisierung der Verhältnisse. Aber bis auf weiteres sind wir durch die Pandemie zur medialen Distanz-Kommunikation verpflichtet. Auch um uns selbst und um Andere zu schützen. Und darin liegt auch das Problem, dass unterschiedliche Auffassungen enorm verkürzt und enorm schnell in radikaler Unmittelbarkeit aufeinanderprallen. Aus meiner Sicht braucht es unter solchen Bedingungen und der Ad-hoc-Konfrontation mit immer anderen Ansichten und Perspektiven eine Zukunftstugend der Kommunikation, die ich die „respektvolle Konfrontation“ nennen möchte. Sagen, was zu sagen ist, weil sonst die Gefahr besteht, dass die lauten Stimmen und die kleine, extremistische Minderheit die Formen der Auseinandersetzungen von den Rändern her bestimmen. Es geht darum, sich nicht opportunistisch zu ducken, aber auch nicht auf die Abwertungsspirale und das Spiel pauschaler Verunglimpfungen einsteigen, die das Kommunikationsklima nur weiter ruinieren.

Ermüdend ist für viele wohl auch, dass bei Talkshows die ewig gleichen Gäste eingeladen werden. Medien folgen oft auch stark einem bipolaren Denken. Ist das auch Ihr Eindruck?

Ich würde nicht so scharf formulieren, nein. Natürlich, es gibt Talkshows, die bloß als Scripted-Reality-Formate funktionieren. Man hat seine festgelegte Rolle, ist fixiert auf die Position und ein paar provozierende Ansagen, die von gestressten Praktikanten in Vorab-Gesprächen notiert werden, um dann nach Drehbuch in der Sendung abgefragt zu werden. Aber es gibt selbst im Fernsehen und auch in Talkshows Momente der Überraschung, so zumindest meine Erfahrung. Mehr Unberechenbarkeit zuzulassen, ja, sie zu befördern, darauf käme es an, das erscheint mir als ein ganz entscheidendes Qualitätskriterium.

Wie erklären Sie sich die rasche Empörung, die Gereiztheit bei vielen Themen, über die diskutiert wird? Sind das die medialen Werkzeuge, die enthemmen oder haben sich die Menschen so verändert? Vieles würde man sich niemals so ins Gesicht sagen, wie man es postet, oder?

Stimmt. Anonymität, ja schon das Gefühl, man agiere aus dem Dunkel der Anonymität heraus, enthemmt. Meine grundsätzliche Erklärung für die große Gereiztheit unserer Zeit lautet jedoch: Wir sehen unter den aktuellen Kommunikationsbedingungen nicht zu wenig Unterschiedlichkeit, sondern zu viel. Das Banale, das Berührende und das Bestialische – alles wird unter Umständen sofort sichtbar, auf einem einzigen Kommunikationsmaximal, mitunter in radikaler Verknappung und Verkürzung. Kurz und knapp: Vernetzung verstört, sie schleift die Idylle, bricht den eigenen Behaglichkeitskosmos auf.

Ist ein Grund vielleicht auch, dass man nur die Meinung sieht, die man nicht aushält, und nicht mehr den ganzen Menschen in seiner Komplexität und Geschichte? Also wird zu wenig berücksichtigt, wie jemand zu seiner Meinung kommt, wie er geprägt wurde?

Ein guter Punkt, ja. Denn es gilt: Je mehr der Andere in seiner Vielschichtigkeit und mit seiner Geschichte und seinem Gewordensein sichtbar wird, desto schwieriger wird die Ad-hoc-Diffamierung. Komplexe Erzählungen und nuancenreiche Narrative blockieren die Feindbildpflege, sie machen die Gemeinsamkeiten und das Verbindende sichtbar.

Wenn andere Meinungen nur noch verdammt werden – weil sie sexistisch, rassistisch, politisch unkorrekt, linkslink, gutmenschlich oder rechtsextrem sind – sind wir dann überhaupt noch demokratisch gesinnt?

Die bloße Verdammung und die enthemmte Attacke ist in der Tat kein Instrument eines demokratischen, den Pluralismus würdigenden Diskurses. Aber ich wäre nicht ganz so pessimistisch. Meine These lautet, dass wir, kommunikationsanalytisch betrachtet, in einer „Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten“ leben. Es gibt jede Menge Hass und Hetze, enthemmte Formen der Aggression, insbesondere im Netz. In manchen Milieus existiert hingegen eine moralisierende Hypersensibilität, die bei dem so wichtigen Versuch, unnötige Kränkungen zu vermeiden, neue Formen der Verspanntheit produziert. Und in Schulen, Universitäten und Unternehmen regiert oft eine von echter Wertschätzung geprägte Kommunikation, die öffentlich jedoch kaum beachtet wird. Hass, Hypersensibilität, authentischer Respekt – all das findet sich gleichzeitig. Als bekennender Diskursenthusiast hoffe ich, dass in dieser Gemengelage letztlich und im Laufe der Zeit die respektvolle Auseinandersetzung immer wichtiger wird.

Wie kommen wir dorthin?

Ich habe keine Patentlösung. Aber wir bräuchten längst ein eigenes Schulfach, um die laufende Kommunikationsrevolution bildungspolitisch abzufedern. Ein solches Schulfach hätte drei Säulen – zum einen die Medien- und Machtanalyse, zum anderen die Medienpraxis in Form einer angewandten Argumentations- und Diskurslehre. Und schließlich die Auseinandersetzung mit einem Fach, das ich angewandte Irrtumswissenschaft nennen möchte – ein Sich-Befasssen mit der ungeheuren Irrtumsanfälligkeit des Menschen. Ein solches Fach wäre ein systematischer Ort, um diese Medienmündigkeit zu trainieren.

Zum Buch: Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun analysieren den kommunikativen Klimawandel. Sie zeigen Auswege aus der Polarisierungsfalle in Zeiten der großen Gereiztheit und der populistischen Vereinfachungen und entwerfen eine Ethik des Miteinander-Redens, die Empathie und Wertschätzung mit der Bereitschaft zum Streit und zur klärenden Konfrontation verbindet. Ihr Buch „Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik“ ist im Carl Hanser-Verlag erschienen.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo