Zwischen Schockstarre und Neubeginn

Wir brauchen ein neues, wohl kämpferischeres Verständnis zivilgesellschaftlichen Engagements. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Martin Goessler

Zack, zack, zack – und schon ist es vorbei mit den Ibiza-Boys an den Schaltstellen der Macht. Ein guter Zeitpunkt, um aus dieser Entwicklungsphase der österreichischen Demokratie Lehren zu ziehen. Die Stärke der Regierung korrelierte mit einer Opposition im Suchmodus und einer Zivilgesellschaft, die oft unter der Wahrnehmungsschwelle agiert. Gebannt starren alle auf die Regierungsbank – doch was tut sich abseits davon? Wie können wir die Dynamik der österreichischen Zivilgesellschaft – also jenes beachtlich großen Konglomerats aus hunderten Organisationen und engagierten Menschen des links-grün-liberalchristlichen Spektrums verstehen?

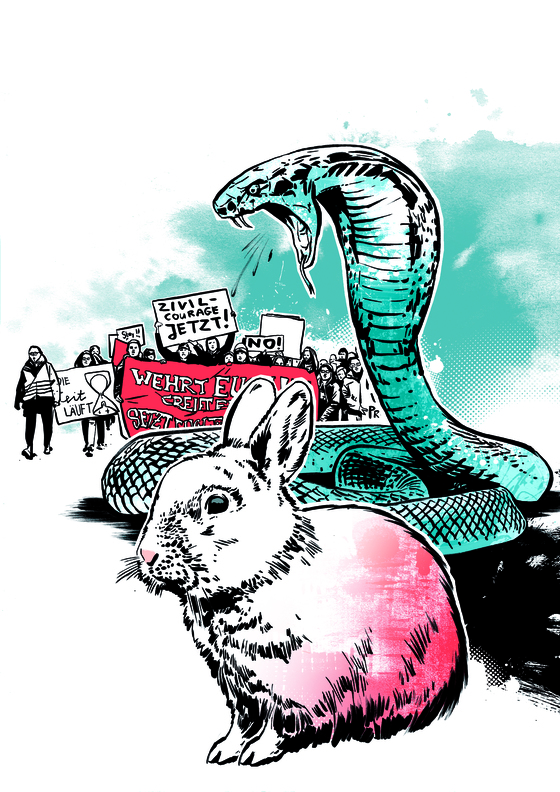

Die Identität dieses Milieus der österreichischen Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in einer sehr speziellen Form der widerständigen Angepasstheit zum politischen System mit seiner zähen rot-schwarzen Machtmechanik entwickelt. Ob Arbeitsmarkt-, Frauen- oder Gesundheitspolitik: Einerseits wurde opponiert anderseits kooperiert. Mit sozialen Innovationen wurde im Versuchslabor der Zivilgesellschaft experimentiert bis sie irgendwann von der Politik aufgegriffen wurden. Diese spezifisch österreichische Dynamik zwischen Politik und Zivilgesellschaft ist Geschichte. Die neue Ära der türkis-blauen Machtarchitekten hat gezeigt: Eine aktive Zivilgesellschaft ist für dieses Politikverständnis ebenso eine Gegnerin wie die Pressefreiheit. Wir brauchen ein neues, wohl kämpferischeres Verständnis zivilgesellschaftlichen Engagements. Doch scheint sich dieses Milieu der österreichischen Gesellschaft aktuell selbst im Weg zu stehen. Die Leitthese hier also: Um die beachtlichen produktiven Potentiale zu nutzen, könnte es in einem ersten Schritt helfen, im Folgenden vier zentrale blinde Flecken in den Blick zu nehmen.

Zwei zentrale Auswege

Ob im Leitartikel oder beim Abendessen mit Freunden: Die Analyse des rechtspopulistischen Lagers dominiert die linksliberale Debatte. Alle reden von Ibiza und den Folgen. Sich allerdings konsequent auf den politischen Gegner zu fixieren ist ähnlich unproduktiv wie in der Beziehungskrise auf das Verhalten des Partners, der Partnerin zu starren. Jammern ist da wie dort eine unwürdige Form des Leidens. Veränderungen durch Ursachenforschung zu ersetzen hilft nicht weiter. Vielleicht funktioniert der besoffene Machtrausch von Ibiza auch nur mit den Ohnmachtsphantasien der Zuschauerbank? Die ja eventuell ebenso irrlichternd sein könnten wie die bizarren Ideen des Herrn Strache?

Zwei zentrale Auswege bieten sich an. Erstens: Statt der Fehler der Anderen auch einmal die eigenen Versäumnisse in den Blick nehmen. Der Breitensport des Politjammerns über die nationalistische Rechte dient auch der Ablenkung von den eigenen Fehlern. Und davon gibt es in allen Politikfeldern genug. Wie ein offensiver Umgang mit eigenen Fehlern aussehen kann, machte schon vor längerem Laafi – eine kleine NGO im Feld der Entwicklungszusammenarbeit – vor: Die „Initiative für Entwicklung“, die sich in Burkina Faso engagiert, berichtet auf ihrer Website offensiv von Fehlern und gescheiterten Projekten. Glaubwürdigkeit und eine steile Lernkurve ergeben sich dann von selbst.

Und zweitens: Die Analysekraft konsequent auf die eigenen Handlungsmöglichkeiten richten. Handeln statt Paralyse durch Analyse. Wie beispielweise die Caritas, die am Höhepunkt der sogenannten Asylkrise mit einem breit angelegten internen Ideenwettbewerb das Know-how der Mitarbeiterinnen zu nutzen wusste. Reflexions- und Dialogkompetenz sind strategische Stärken der Zivilgesellschaft gegenüber den autoritären Rechten.

Idealismus hochdosiert

Das unscheinbare Wort „sollte“ ist ein ebenso häufiges wie toxisches Wort in progressiven Debatten. Man sollte mit Binnen-I schreiben, Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht nach ihrer Herkunft fragen und bildungsferne Schichten über die Gefahren des Nationalismus aufklären. In postmaterialistischen Kreisen, wo SUV und fettes Gehalt nicht beeindrucken, dient die bessere Moral als Distinktionsgewinn. Diese Überlegenheitsrethorik nervt Tischgesellschaften ebenso wie WählerInnen. Ist das Wort „bildungsfern“ nicht schon subtil abwertend? Überdosierte deale und Ansprüche schwächen. Die Gegenwart mit einem auf die Zukunft gerichteten moralischen Ideal abzugleichen, erzeugt einen Terror des Solls. Umstellt von vielen Solls rührt sich das überforderte Individuum dann nicht vom Fleck. Natürlich brauchen wir Moral und Ideale. Allerdings in einer Form, die zum Handeln hin- und nicht wegführt. Wie das geht? Die Lösung ist schon da, zum Beispiel in den Handlungsmustern jener Menschen, die in harten Berufsfeldern wie Hospiz oder Katastrophenhilfe idealistisch agieren und sich dennoch ihre Lebensfreude bewahren. Sie reden nicht lang sondern leisten ihren abgegrenzten Beitrag. Sie entwickeln eine Art der weisen Resignation gegenüber Dingen, die sie aktuell nicht ändern können. Dadurch gewinnt ihr Handeln an Kraft. Nur der Einverstandene hat Chancen, die Welt zu verändern – meinte einmal Walter Benjamin.

Brüchige Solidarität

In der Abwehr des eigenen Ohnmachtsgefühls wird im links liberalen Lager eher der nächste Freund als der politische Gegner bekämpft. Auch hat der Fokus auf spezifische Politikfelder wie Antirassismus, Antiseximus oder Inklusion von Menschen mit Behinderungen das identitätspolitisch Verschiedene vor das zivilgesellschaftlich Gemeinsame gestellt. „Solidarität bedeutet, den Konflikt innerhalb der Solidargemeinschaft auszuhalten. Und davor scheut die Linke bislang zurück …“ meinte der Historiker Thomas Walach vor einiger Zeit im Falter. Abscheulich waren die Attacken von Regierungsvertretern auf geflüchtete Menschen und die „Asylindustrie“ – befremdlich aber auch die sehr dünne Solidarität innerhalb der Zivilgesellschaft mit jenen Non-Profit- Organisationen, die die Regierung ins Visier genommen hat. Da waren dann manchen die eigenen Dienstleistungsaufträge näher und mancher schwieg in vorauseilendem Gehorsam. Doch eine antisolidarische Zivilgesellschaft ist kein ernsthafter Gegner für die Mächtigen und wird es auch in Zukunft nicht sein. Eine solidarische vielleicht schon.

„Es-wird-alles-schlimmer“ Syndrom

„I have a dream ….“ das war die Schlüsselphrase in Martin Luther Kings berühmter Rede. Wäre diese Rede auch mit „Liebe Leute, ich habe einen Alptraum: Die Rassisten werden gewinnen!“ berühmt geworden? Wohl kaum.

Doch hierzulande agieren wir gerne im Alptraummodus. „Die Regierung gestaltet einen Staatsstreich in Zeitlupe gegen die Zivilgesellschaft“ meinte Peter Turrini einmal im Standard. „Hunderttausende Kinder sterben im Sudan!“ „Die Klimakatastrophe gefährdet das Überleben der Menschheit!“ rufen uns die Alarmabteilungen der NGOs zu. Alarmistische Kommunikationsmuster haben in der aktuellen politischen Situation beachtliche Nebenfolgen, wie Mathias Horx einmal anmerkte: In die anschwellende Gewissheit, dass die Welt ein Pfuhl der Unsicherheit und Ungerechtigkeit ist, treten nun die neuen Rechten mit höhnisch einfachen Botschaften. Ein elitärer Pessimismus zerstöre, so Horx, konstruktive Zukunftsdiskurse und provoziere auch damit Ablehnung, da er von einer Warte moralischer Überlegenheit formuliert werde. Das „Es-wird-alles schlimmer-Syndrom“ stiftet zwar wohlig-schaurige Gemeinschaft im eigenen Milieu, schwächt aber langfristig. Bilder des Unglücks anzuhäufen, ohne die Mittel zur Überwindung anzugeben, lähmt.

Wie wäre es, von Zukunft zu sprechen, ohne gleich vor ihr zu warnen? Die Welt wird ja nicht immer schlechter, sondern auch da und dort besser, wie so manche Studie nachweist. Ja, jedes verhungernde Kind ist eine Schande – und die Kindersterblichkeit ist auf einem historischen Tiefstand. Und “Staatsstreich durch die Bundesregierung“ – Herr Turrini, war das nun doch nicht etwas zu dramatisch?

Wir brauchen Mut und europäisches Denken in Dekaden. So wie es Othmar Hill einmal gewagt hat: „Wie wäre es, wenn in den nächsten 30 Jahren so zirka 200 Millionen Menschen aus Afrika zu uns nach Europa eingeladen werden, um Bildung und Ausbildung zu erhalten, samt der Rückkehr- Option für 120 Millionen von ihnen. Aus Europa müssten jährlich wenigstens drei Millionen Pensionierte für ein paar Monate für die Know-how-Aufrüstung am Schwarzen Kontinent entsandt werden: so etwas wie Teilzeit Entwicklungshilfe.“ Verrückt, naiv? Natürlich. Aber aus Hundert solcher schräger Ideen entsteht irgendwann eine tragfähige Lösung.

Zuversicht ist in unsicheren Zeiten eine vitale Ressource. Ohne Zuversicht keine Liebe, keine Elternschaft, keine mutigen sozialen Innovationen. Jenseits der Mobilisierung von Angst hat die nationalistische Rechte hier wenig anzubieten. Zivilgesellschaftliche Vitalität könnte also auch heißen: Sich dem grassierenden Mythos der Negativität verweigern. In internen Diskursen ebenso wie nach außen. Der hysterischen medialen Angstproduktion und dem destruktiven populistischen Pessimismus künftig mehr Zuversicht, Vertrauen und Gelassenheit entgegensetzen. I have a dream …

Martin Gössler ist systemischer Berater und Trainer. Er ist mit seinem Team von Vielfarben auf Personal- und Organisationsentwicklung von Non-Profit-Organisationen spezialisiert.

www.vielfarben.at

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo