Das steht im Gegensatz zum Kulturkampf-Gerede

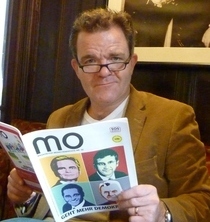

Das Volkskundemuseum lud muslimische Jugendliche ein, über ihr Alltagsleben und andere Fragen zu diskutieren. Kurator Georg Traska über den Stellenwert der Religion bei den Jugendlichen, die Kopftuchdebatte und überraschend sensible Schülerinnen und Schüler. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Muhamed Beganovic

Die Gesellschaft weiß nicht viel über Musliminnen und Muslime und dennoch werden viele Aussagen über sie gemacht“, sagt Georg Traska. Er ist Forscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat jüngst als Kurator die Ausstellung „Schulgespräche – Junge MuslimInnen in Wien“ geleitet. Im Volkskundemuseum Wien sprachen Jugendliche in Videos über ihren Alltag. Das Ziel des Projekts: Die Jugendlichen selbst zu Wort kommen lassen, statt über sie zu reden, um so die reale Vielfalt darzustellen. Die Ausstellung schloss kürzlich, aber die Videos werden im Lauf des Jahres ins Netz hochgeladen.

Was hat Sie zu diesem Projekt bewegt?

Die Idee kam mir 2014/15, als in Österreich die sogenannte „Flüchtlingswelle“ an ihrem Höhepunkt war. Ich habe die mediale Berichterstattung genau beobachtet. Es war mir klar, dass das Thema „Flüchtlinge“ eine Aufmerksamkeitskonjunktur haben wird, die Diskussionen über MuslimInnen aber bleiben werden. Der Diskurs hat sich im Verlauf des Projekts zwar verschärft, aber auch damals, als der Ton noch nicht so rau war, war es mir ein Anliegen, herauszufinden, welche der medialen Klischees wahr sind und welche nicht. Dafür mussten wir mit den Schülern auf eine ganz partizipative Weise arbeiten. Wir wollten nicht über MuslimInnen reden, sondern mit ihnen gemeinsam arbeiten. Es geht in unserem Projekt um die Lebenswelten der SchülerInnen.

Was wollten Sie den BesucherInnen in dieser Ausstellung zeigen?

Wir haben die Themen, über die die SchülerInnen in den Videos diskutieren, mit ihnen ausgearbeitet. Im ersten Arbeitsmodul mussten sie Fragen überlegen, die sie einander stellen wollten. In Gruppengesprächen wurde dann über diese Fragen diskutiert, wobei sowohl MuslimInnen als auch Nicht-MuslimInnen zu Wort kamen. In der Ausstellung kann man in den jeweiligen Videos nicht immer nachvollziehen, ob die Person, die gerade spricht, muslimischen Glaubens ist oder nicht. Das war mir wichtig. Die SchülerInnen haben über ganz unterschiedliche Fragen diskutiert, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Religion und Tradition bzw. Kultur. Diese Unterscheidung hätten wir als Frage an die SchülerInnen vielleicht zu abstrakt gefunden, den SchülerInnen war sie aber wichtig. Es ist auch klar warum: Sie erleben selbst, dass bestimmte Verhaltensweisen dem „Islam“ zugeschrieben werden, von denen sie sagen, dass sie nicht genuin islamisch, sondern kulturell bedingt sind. Uns war es wichtig, ein buntes Spektrum an Meinungen zu zeigen. Die Vielfalt kultureller und religiöser Meinungen ist auch eine individuelle Vielfalt.

In einem Video sagt ein junger Mann, dass er zwar den Koran rezitieren kann, er aber die Urknall-Theorie bevorzugt. Für mich zeigt seine Aussage und jene Aussagen der anderen etwas, das für viele MuslimInnen klar, aber nicht allgemein selbstverständlich ist: Nämlich, dass man nie nur das eine oder das andere ist sondern immer beides verinnerlicht. Man ist ja gleichzeitig zum Beispiel Muslimin und Wissenschaftlerin oder Muslim und Schriftsteller.

Genau! Es wäre völlig illusorisch zu glauben, dass Religion eine absolute Priorität in der Entwicklung der Identität hat aber das ist genau das, was in Bezug auf die MuslimInnen medial immer suggeriert wird.

Wie viel Material haben Sie im Laufe des Projektes gesammelt?

Wir haben etwa 60 Stunden an Videoaufnahmen. Insgesamt nahmen rund 100 SchülerInnen und 20 LehrerInnen an dem Projekt teil. In 15 Videos sind 65 SchülerInnen, 14 LehrerInnen, zwei Direktoren und zwei VertreterInnen der Schulbehörde zu Wort gekommen.

Es gibt zum Beispiel drei Videos, die sich dem Kopftuch widmen. Man könnte also ruhig eines überspringen?

Nicht unbedingt, die drei Videos behandeln unterschiedliche Schwerpunkte. In einem Video geht es um die individuelle Einstellung zum Kopftuch, in einem anderen um den medialen Diskurs über das Kopftuch. Natürlich gibt es Überschneidungen, aber der Fokus ist ein anderer. In dem dritten Video geht es um Diskriminierung und da ist das Kopftuch ein Hauptgegenstand der Diskriminierung: weil das Kopftuch sichtbar und ein extrem politisierter Gegenstand ist. Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass Nicht-MuslimInnen das Kopftuch weitaus stärker politisieren als MuslimInnen. Darauf zu insistieren, dass das Kopftuch immer ein Symbol des politischen Islams sei, ist völliger Unsinn.

Was waren Ihre größten Aha-Momente im Lauf des Projektes?

Was waren Ihre größten Aha-Momente im Lauf des Projektes?

Es gab einzelne Sätze, die einen so erfreuen. Ein Schüler hat einmal etwas gesagt, das ich super fand: „Nach dem Tod werden wir alle überrascht werden. Es ist doch kein Grund darüber zu streiten.“

Die größte allgemeine Überraschung für mich war, dass Schüler und Schülerinnen im AHS-Alter sehr gut und behutsam miteinander umgehen. Sie sagen auch von sich, dass sie merken, dass junge Menschen besser miteinander umgehen als die Erwachsenen. Die LehrerInnen sagen übrigens genau das Gleiche. Ich dachte mir: Das steht ja vollkommen im Gegensatz zur Rede von einem Kulturkampf im Klassenzimmer. Es ist natürlich möglich, dass es Unterschiede zwischen einer Neuen Mittelschule und einer AHS gibt. Aber auch wenn dem so ist, ist es trotzdem ein Hinweis, dass es weniger um kulturelle oder religiöse und vielmehr um soziale Unterschiede geht.

Würden Sie sagen, man kann diese Ausstellung als eine Art Gegengift zu einer einseitigen Berichterstattung sehen? Wie müsste es da Ihrer Meinung nach weiter gehen?

Schwierige Frage. Ich habe auch kein Rezept dafür, wie man „Grautöne“ statt Schwarz-Weiß-Malerei in die Medien bringen kann. Das setzt nämlich immer eine Bereitschaft voraus, sich offen und geduldig mit der Materie zu beschäftigen. Aber sagen wir es mal so: Bevor man ein Gesetz zum Verbot des Kopftuchs macht, sollte man eine ordentliche Erhebung durchführen, wer aus welchen Gründen ein Kopftuch trägt. Das könnte man in einer repräsentativen quantitativen Studie angehen.

Die Aussage der Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP), dass Mädchen das Kopftuch nie freiwillig tragen, lehne ich ab. Es gibt keine Grundlage für diese Aussage, denn es gibt keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Diese pauschale Aussage als Grundlage für ein Gesetz heranzuziehen ist absolut falsch. Falls aber solche Gesetze beschlossen werden, dann müssen sie natürlich alle Religionen betreffen. Man kann nicht einfach Gesetze, die nur den Islam betreffen, beschließen.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo