20 Fragen & Antworten - Wiener Pass Egal Wahl

Am 27. April 2025 finden in Wien Gemeinderats- und Landtagswahlen statt. Doch mehr als 600.000 Wiener:innen im Wahlalter von 16 Jahren oder älter sind von der Wahl ausgeschlossen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Viele der Betroffenen leben schon lange in Österreich oder sind sogar hier geboren. Um gegen diesen Demokratieausschluss ein Zeichen zu setzen, veranstaltet SOS Mitmensch gemeinsam mit Kooperationspartner:innen zwischen 27. März und 23. April die Wiener Pass Egal Wahl. Im Folgenden 20 Fragen und Antworten zur Pass Egal Wahl, zum Wahlrecht, zu den ausschließenden Einbürgerungsbestimmungen in Österreich und warum das für Wien besonders folgenschwere Themen sind.

--> Aktuelle Infos zur Pass Egal Wahl

|

1. Was ist die Pass Egal Wahl? |

|

Österreichweit sind mehr als 1,5 Millionen Menschen im Wahlalter von Wahlen ausgeschlossen, weil sie den „falschen“ Pass haben. In der Bundeshauptstadt Wien betrifft das sogar mehr als jede dritte Person. Demokratie lebt aber von Beteiligung, nicht von Ausschluss. Aus diesem Grund hat SOS Mitmensch die Pass Egal Wahl ins Leben gerufen.

Bei Pass Egal Wahlen können alle Menschen im Wahlalter ihre Stimme abgeben, also auch jene, die auf Grund ihrer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft von offiziellen Wahlen ausgeschlossen sind. Die offiziellen Wahlen werden gewissermaßen durch die Pass Egal Wahlen ergänzt und vervollständigt.

Die nächste Pass Egal Wahl findet zwischen 27. März und 23. April 2025 aus Anlass der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahlen statt! Zur Abstimmung stehen die Parteien, die Wien-weit zur Wahl antreten. Mit der Stimmabgabe bei der Wiener Pass Egal Wahl kann man ein starkes Zeichen gegen den Ausschluss von demokratischer Mitbestimmung setzen.

SOS Mitmensch organisiert gemeinsam mit Kooperationspartner:innen bereits seit 2013 Pass Egal Wahlen im Vorfeld von Wahlen auf Bundes- und Landesebene. Rückblicke und Eindrücke zu allen bisherigen Pass Egal Wahlen finden sich hier:

|

|

2. Wer kann an der Wiener Pass Egal Wahl teilnehmen? |

|

Alle, die über 16 Jahre alt sind, ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben, aber keinen österreichischen Pass besitzen. Wer mit österreichischem Pass eine Solidaritätsstimme abgeben und sich für mehr Demokratie einsetzen will, ist ebenfalls herzlich eingeladen. |

| 3. Wie, wann und wo kann ich an der Wiener Pass Egal Wahl teilnehmen? |

|

Wo und Wann? Von 27. März bis 23. April 2025 öffnen Wien-weit zahlreiche Pass Egal Wahllokale öffnen. Ein Überblick zu allen Wahlmöglichkeiten ist hier zu finden: www.passegalwahl.at.

Wie? Einfach zu einer der Wahlmöglichkeiten kommen, Ausweis mitnehmen und eine der Parteien wählen, die Wien-weit antreten. Österreichische Staatsbürger:innen können Solidaritäts-Stimmen abgeben. Für Menschen, die zu keinem der Wahllokale kommen können, gibt es die Möglichkeit per Briefwahl teilzunehmen – alle Infos dazu unter www.passegalwahl.at.

Die finale Wahlmöglichkeit wird das Pass Egal Wahl-Abschlussfest am 23. April 2025 am Wiener Yppenplatz von 15 bis 20 Uhr sein. Neben einem großen Wahlzelt wird es eine Bühne mit Musik- und Kulturprogramm geben. Alle, die ihre Stimme noch abgeben wollen, und alle, die mitfeiern und ein Zeichen für eine inklusive Demokratie setzen wollen, sind herzlich zu diesem großen Fest der Demokratie eingeladen.

Aktuelle Infos: www.passegalwahl.at |

|

4. Wie kann die Wiener Pass Egal Wahl unterstützt werden? |

|

Wählen: Zwischen 27. März und 23. April 2025 besteht für alle Wiener:innen im Wahlalter ohne österreichischen Pass die Chance zur symbolischen Stimmabgabe bei der Wiener Pass Egal Wahl. Jede Stimme wird ausgezählt und verstärkt das demokratiepolitische Signal. Solidaritätsstimmen von Menschen mit österreichischem Pass sind herzlich willkommen.

Mitmobilisieren: Informieren Sie Freund:innen, Verwandte und Bekannte über die Wiener Pass Egal Wahl und gehen Sie gemeinsam wählen. Aktuelle Infos sind unter www.passegalwahl.at zu finden.

Ehrenamtlich mithelfen: SOS Mitmensch freut sich über ehrenamtliche Helfer:innen, die uns bei der Wahlmobilisierung, bei Wahlveranstaltungen oder beim Abschlussfest am 23. April tatkräftig unterstützen wollen. Bitte eine E-Mail an [email protected]. |

|

5. Wie können Sie eine Pass Egal Wahl an Ihrer Schule organisieren? |

|

Viele hier geborene bzw. hier aufgewachsene Jugendliche müssen bei Erreichen des Wahlalters feststellen, dass sie nicht wählen dürfen, weil sie den „falschen“ Pass haben. Sie hören im Unterricht von demokratischen Aufgaben von Bürger:innen, aber bleiben von der demokratischen Praxis ausgeschlossen. Das betrifft inzwischen bundesweit mehr als 50.000 Schüler:innen im Wahlalter, davon besonders viele in Wien!

Gemeinsam mit dem Zentrum für Politische Bildung der Pädagogischen Hochschule Wien hat SOS Mitmensch ein Konzept zur Durchführung einer Pass Egal Wahl an Schulen entwickelt und bietet dieses interessierten Schulen an. Damit wird der immer größer werdende Anteil jener Schüler:innen berücksichtigt, die mit ihrem 16. Geburtstag nicht das Wahlrecht erhalten.

Mit der Pass Egal Wahl an Schulen wird ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt, um mit Schüler:innen gemeinsam das Dilemma des Wahlausschlusses zu diskutieren, demokratische Prozesse zu verstehen und die Praxis einer Wahl zu erleben. Erstmals wurde die Pass Egal Wahl an Schulen 2021 in Oberösterreich anlässlich der dortigen Landtagswahlen umgesetzt. Österreichweit fand eine Pass Egal Wahl in Schulen anlässlich der Bundespräsidentschaftswahl 2022 statt. Zuletzt fand die Pass Egal Wahl anlässlich der Nationalratswahl 2024 bereits an über 70 Schulen in allen neun Bundesländern den Weg in die Klassenzimmer.

Im Rahmen der Wiener Pass Egal Wahl 2025 können Wiener Schulen eigene Pass Egal Wahlen abhalten. Interessierte Schulleiter:innen oder Lehrer:innen können sich unter [email protected] oder telefonisch unter 01/5249900-23 anmelden. Weitere Infos hier: www.sosmitmensch.at/holt-die-pass-egal-wahl-an-eure-schule.

SOS Mitmensch stellt einen detaillierten Leitfaden zur Organisation der Pass Egal Wahl an der Schule zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir vorbereitende oder begleitende Unterrichtsmaterialien an. Die Pass Egal Wahl an der Schule sowie die begleitenden Materialien sind für Schüler:innen ab der 8. Schulstufe und älter ausgelegt. |

| 6. Wie viele Menschen sind vom Wahlausschluss betroffen? |

|

Für das Funktionieren und Leben in einem Land und einer Stadt sind alle Menschen entscheidend, die hier leben. Doch inzwischen ist fast jede fünfte Person, die in Österreich lebt, von demokratischer Beteiligung ausgeschlossen, weil sie den „falschen“ Pass hat. In Wien ist sogar schon mehr als jede:r Dritte vom Wahlausschluss betroffen (siehe Frage 7). Das führt zu einer stetig wachsenden Demokratiekluft und fördert Entfremdung. Deshalb braucht es die Pass Egal Wahl als starkes Zeichen für eine inklusivere Demokratie.

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "datawrapper" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.

Laut Statistik Austria lebten am 1. Jänner 2025 insgesamt 1.855.624 Personen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft in Österreich. Davon sind 1.537.569 Personen über 16 Jahre alt, und wären damit im wahlberechtigten Alter. Die Interessen dieser mehr als 1,5 Million Menschen sind in Österreich durch die Wahlen nicht repräsentiert. Das entspricht einem Anteil von 19,7 Prozent der Gesamtbevölkerung im wahlberechtigten Alter.

Sieben von zehn Betroffenen leben schon seit mindestens 5 Jahren in Österreich (und der Großteil davon wiederum länger als 10 Jahre). Mehr als 270.000 hier lebende Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind mit Stand Anfang 2024 bereits in Österreich geboren, 83.371 Menschen davon sind im Wahlalter!

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "datawrapper" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.

|

| 7. Wieso ist die Pass Egal Wahl in Wien besonders wichtig? |

|

Der Wahlausschluss betrifft manche Bundesländer stärker als andere. Doch selbst in den am wenigsten betroffenen Bundesländern ist bereits mehr als jede:r Zehnte vom Wahlausschluss betroffen. Noch viel dramatischer stellt sich die Lage aber in den urbanen Zentren und vor allem in Wien dar: In Wien ist bereits mehr als ein Drittel der Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen!

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "datawrapper" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.

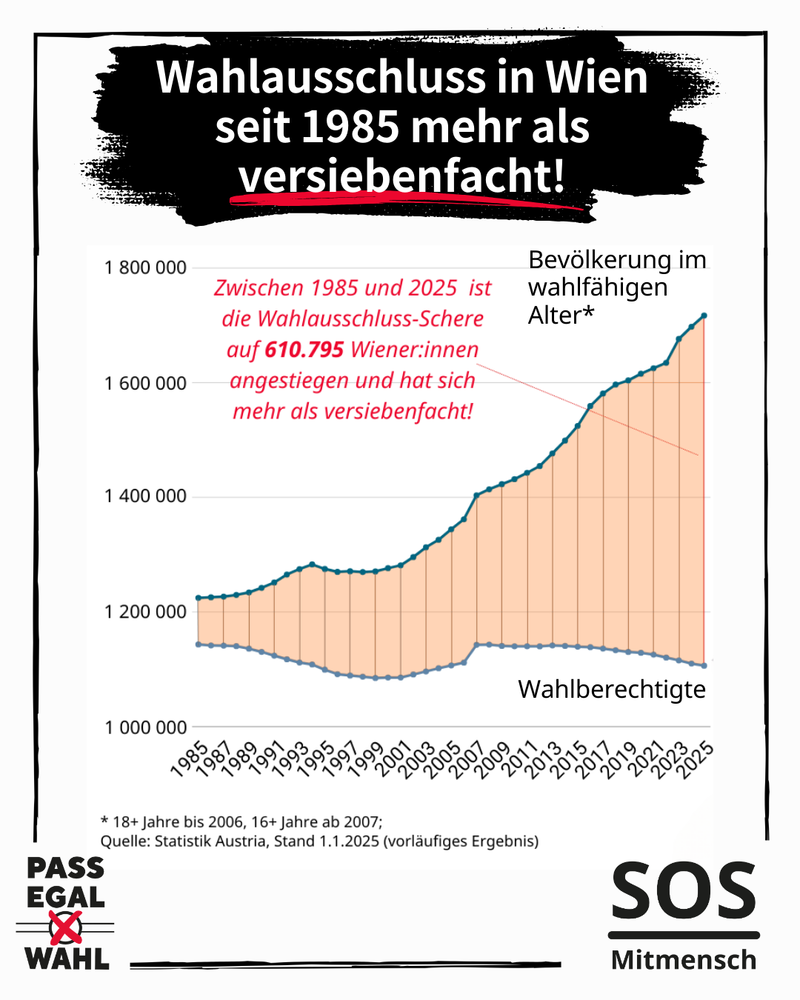

Bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl am 27. April 2025 werden 610.795 Wiener:innen kein Wahlrecht haben, die zwar im wahlberechtigten Alter sind, aber keine österreichischen Staatsbürgerschaft haben. Das sind 35,6 Prozent aller Wiener:innen im Wahlalter! 351.945 Wiener:innen im Wahlalter sind als Drittstaatsangehörige zusätzlich auch von den gleichzeitig mit der Gemeinderatswahl abgehaltenen Bezirksvertretungswahlen ausgeschlossen (Stand 1. Jänner 2025).

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "datawrapper" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können. |

| 8. Wie hat sich das Wahlrecht und dessen demokratische Reichweite in Österreich & Wien entwickelt? |

|

Die Geschichte des österreichischen Wahlrechts ist die einer langsamen und schrittweisen Demokratisierung. Jede Ausweitung des Wahlrechts musste hart erkämpft werden. Lange Zeit wurden Menschen, die nicht genug besaßen oder verdienten, vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ebenso waren lange Zeit Frauen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Erst 1918 erlangten Frauen das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Im Jahr 2007 wurde das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre abgesenkt. Entgegen dieser Geschichte einer zunehmenden Gleichberechtigung und Demokratisierung, steigt in den letzten Jahren wieder der Anteil der Menschen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Der wachsende Anteil an Menschen, die ausgeschlossen sind, hängt mit zwei Faktoren zusammen: Zum einen mit der strikten Koppelung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft und zum anderen mit den extrem hohen rechtlichen und finanziellen Hürden zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Wer etwa ein zu niedriges Einkommen hat oder eine zu niedrige Pension bezieht, bleibt von der Einbürgerung und damit auch von demokratischen Rechten ausgeschlossen – oftmals ein Leben lang. Über die Hintertüre der strengen Einbürgerungsbestimmungen hat sich somit wieder etwas eingeschlichen, was eigentlich überwunden geglaubt war: der Ausschluss von Menschen mit keinem oder geringem Einkommen vom Wahlrecht.

Beim Blick auf die Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria zeigt sich das enorme Wachstum des Wahlausschlusses. 1985 waren 3,73 Prozent der in Österreich lebenden Menschen im wahlberechtigten Alter aufgrund ihrer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen. Anfang 2025 liegt dieser Anteil bei 19,72 Prozent. Die Wahlausschluss-Schere geht also immer weiter auseinander. Die Zahl der Nichtwahlberechtigten hat sich in den letzten 40 Jahren von 216.288 auf 1.537.569 mehr als versiebenfacht!

Wien sticht nicht nur bei der Dimension des Wahlausschluss-Anteils raus, sondern auch beim Wachstum dieses Anteils. Allein in den letzten 10 Jahren ist der Anteil Nicht-Wahlberechtigter an der Bevölkerung im Wahlalter von 25,3 Prozent auf 35,6 Prozent gewachsen. Bei der kommenden Wien-Wahl wird es 22.500 weniger Wahlberechtigte geben als bei der letzten Wien-Wahl im Jahr 2020, und das, obwohl es heute um 100.000 mehr Wiener:innen im Wahlalter gibt!

Wenn wir schreiben, „die österreichische Demokratie schrumpft“, dann ist das keine Übertreibung. Dabei sorgte bereits die letzte Wien-Wahl für eine historisch niedrige Wahlbeteiligung: Nicht einmal die Hälfte der Wiener:innen im Wahlalter gab ihre Stimme ab, der Großteil dieser Nicht-Wähler:innen hatte aufgrund des Wahlausschlusses gar keine Möglichkeit zur Stimmabgabe.

Wenn die österreichische Politik weiterhin untätig bleibt und sich nichts an den extrem restriktiven Einbürgerungsbestimmungen ändert, wird sich diese demokratiegefährdende Entwicklung fortsetzen: Laut einer Prognoseberechnung von SOS Mitmensch könnten bis 2064 mehr als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung und mehr als die Hälfte der Wienerinnen und Wiener vom Wahlrecht ausgeschlossen sein! Die Anzahl der Menschen ohne Wahlrecht würde auf insgesamt über 2,5 Millionen anwachsen, während zugleich die Anzahl der Wahlberechtigten deutlich schrumpfen würde.

Umso wichtiger ist es, mit der Pass Egal Wahl ein kraftvolles Zeichen für eine inklusivere Demokratie zu setzen, von der ein immer größerer Teil der Bevölkerung ausgeschlossen ist. |

| 9. Was bedeutet der Wahlausschluss insbesondere für junge Wiener:innen? |

|

Seit der letzten Wien-Wahl 2020 feierten ca. 100.000 Wiener:innen ihren 16. Geburtstag. Die Gemeinderatswahl am 27. April sollte die erste Wien-Wahl sein, bei der sie endlich ein Stimmrecht dazu haben, wie es auf politischer Ebene mit ihrer Heimat-Stadt weitergehen soll. Rund 37.000 dieser potenziellen Wiener Jungwähler:innen bleiben aber vom Wahlrecht ausgeschlossen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben.

|

|

10. Wer darf in Österreich derzeit wählen? Und wer nicht? |

|

In Österreich haben alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, das aktive Wahlrecht bei politischen Wahlen. Um auch das passive Wahlrecht zu erlangen, also das Recht zu kandidieren, muss man mindestens 18 Jahre alt sein (für Bundespräsident:innenwahl: 35 Jahre). Allerdings ist das Wahlrecht auf jene Menschen beschränkt, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ausnahmen gibt es für EU-Bürger:innen bei Kommunalwahlen: Diese haben in allen Bundesländern, außer in Wien, bei Gemeinderats- und Bürgermeister:innen-Wahlen der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, sowohl das aktive als auch passive Wahlrecht. In Wien lebende EU-Bürger:innen dürfen nur an Bezirksvertretungswahlen teilnehmen. Darüber hinaus können sich EU-Bürger:innen bei den Wahlen zum Europaparlament aussuchen, ob sie im Land, in dem sie leben oder im Land dessen Staatsbürgerschaft sie haben, wählen wollen. Für Menschen, die weder eine österreichische Staatsbürgerschaft haben noch die eines anderen EU-Landes, gibt es in Österreich überhaupt keine Möglichkeiten bei Wahlen demokratisch mitzubestimmen.

|

| 11. Was fordert SOS Mitmensch in Punkto Wahlrecht? |

|

Wer in Österreich lebt, soll in Österreich mitbestimmen dürfen. Die politischen Repräsentant:innen unseres Staates sollen die gesamte Bevölkerung, über die sie ihre Macht ausüben, vertreten. Dazu ist es nötig, dass alle, die in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben und die genügend Zeit hatten, sich mit der politischen Situation vertraut zu machen, an Wahlen teilnehmen dürfen. Konkret fordern wir, dass alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, nach spätestens drei Jahren das aktive und passive Wahlrecht auf allen Ebenen erhalten.

|

|

12. Aber würde ein Wahlrecht für Nichtstaatsbürger:innen denn nicht ein „Wähler:innenaustausch“ sein? |

|

Nein. Niemandem würde deshalb das Wahlrecht entzogen werden, niemand würde deshalb „ausgetauscht“ werden. Stattfinden würde eine Ergänzung der Wähler:innenschaft um die Menschen, die bereits ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben, hier längerfristig niedergelassen sind, aber keinen österreichischen Pass besitzen. |

|

13. Aber könnten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft denn nicht mit ihrer Stimme negativen Einfluss in Österreich nehmen? |

|

Die Menschen, die hier leben, aber keinen österreichischen Pass haben, sind Personen, die ihre Zukunft genauso positiv gestalten wollen wie Menschen mit österreichischem Pass. Manche werden, wie Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft auch, für Populismus oder Extremismus anfällig sein. Wie auch für österreichische Staatsbürger:innen gilt aber, dass, wer gerichtlich wegen staatsfeindlicher Handlungen oder anderer schwerer Verbrechen verurteilt wird, von Wahlen ausgeschlossen werden kann. Die große Masse der Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ist jedoch längst ein wichtiger Bestandteil Österreichs und sollte daher auch integraler Bestandteil unserer Demokratie sein. Denn Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss. |

|

14. Was haben die ausgrenzenden Einbürgerungsbestimmungen in Österreich mit dem Wahlrecht zu tun? |

|

Solange das Wahlrecht in Österreich auf fast allen Ebenen an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, ist das Einbürgerungsrecht die zentrale Hürde zum Recht auf demokratische Mitbestimmung. Wer die extrem restriktiven Bedingungen für die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht erfüllt, bleibt auch vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wer etwa ein zu niedriges Einkommen hat oder eine zu niedrige Pension bezieht, bleibt aufgrund der im Staatsbürgerschaftsgesetz festgelegten Einkommenshürde von der Einbürgerung und damit auch von demokratischen Rechten in Österreich ausgeschlossen – oftmals ein Leben lang.

|

|

15. Wie wird man österreichische Staatsbürger:in und warum spielt das Einkommen bei Einbürgerung und Wahlrecht eine besondere Rolle? |

|

Das Konzept Staatsbürgerschaft baut in Österreich noch immer weitgehend auf dem Abstammungsprinzip – auch „ius sanguinis“ oder „Blutrecht“ genannt – auf. Nach dieser Logik wird man nicht als Österreicher:in gesehen, weil man in Österreich geboren oder aufgewachsen ist, sondern weil die Eltern und deren Vorfahren bereits Österreicher:innen waren. Das führt dazu, dass hierzulande mehr als 270.000 Menschen trotz Geburt im Land nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, davon 83.371 Menschen (Stand Anfang 2024) im wahlberechtigten Alter.

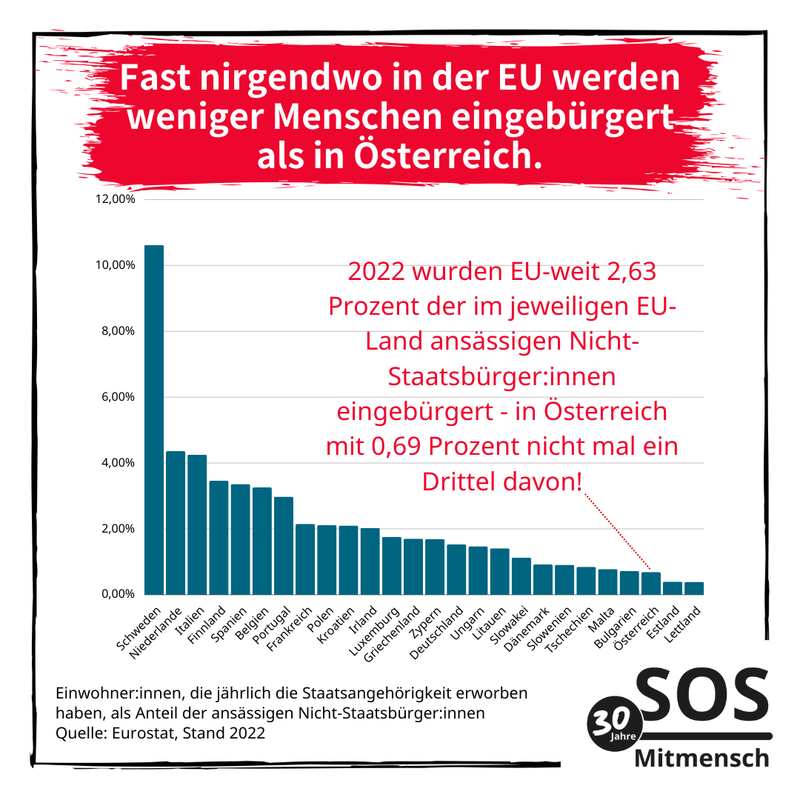

Die Hürden zur Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft sind für alle, die nicht das richtige „Blut“ haben, extrem hoch. Im Europa-Vergleich ist Österreich gemeinsam mit Bulgarien Schlusslicht beim Zugang zur Staatsbürgerschaft. Wer in Österreich lebt, kann den Antrag erst nach sechs- bis zehnjährigem durchgehendem Aufenthalt stellen. Außerdem müssen ein relativ hohes Einkommen, gute Deutschkenntnisse, Unbescholtenheit und ein positiver Staatsbürgerschaftstest nachgewiesen werden.

Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "datawrapper" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.

Diese sozial ausgrenzende Einkommenshürde bringt die österreichische Demokratie zusätzlich in eine Schieflage. Das wird unter anderem durch einen Blick auf die Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria deutlich (Stand 2024). Unter unselbstständig Erwerbstätigen sind 21,5 Prozent vom Wahlrecht ausgeschlossen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Von den Arbeiter:innen sind sogar 36 Prozent vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wien ist besonders stark betroffen (siehe Grafik).

--> Detailliertere Informationen zum Thema Einbürgerung sind HIER zu finden. |

|

16. Was fordert SOS Mitmensch in Punkto realitätsnahe Einbürgerungsbedingungen? |

|

|

17. Wie sieht der internationale Vergleich in Sachen Wahlrecht und Einbürgerung aus? |

|

Sowohl beim Wahlrecht als auch beim Einbürgerungsrecht gehört Österreich zu den restriktivsten EU-Staaten. In den meisten EU-Ländern dürfen nicht nur EU-Bürger:innen, sondern auch Drittstaatsangehörige zumindest bei Kommunalwahlen mitwählen. Darüber hinaus dürfen in einigen EU-Ländern Nicht-Staatsbürger:innen auch an Regionalwahlen teilnehmen.

Internationales Vorbild bezüglich eines inklusiven Wahlrechts ist Neuseeland: Dort dürfen Menschen nach einem Jahr durchgehendem Aufenthalt, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, auf allen Ebenen wählen. (siehe dazu das Expertinnen-Statement der neuseeländischen Politologin Kate McMillan).

Noch stärker sticht Österreich beim restriktiven Zugang zur Staatsbürgerschaft heraus: Laut einer Erhebung des „Migrant Integration Policy Index“ (MIPEX) ist es unter den 56 untersuchten Staaten nur in den Arabischen Emiraten und in Saudi Arabien schwerer sich einbürgern zu lassen. Das führt dazu, dass fast alle EU-Länder deutlich höhere Einbürgerungsraten als Österreich haben. Spitzenreiter in der Eurostat-Statistik für das Jahr 2022 ist Schweden, wo 10,6 Prozent der dort lebenden Nicht-Staatsangehörigen pro Jahr eingebürgert wurden. Deutschland findet sich mit seinen 1,5 Prozent schon in der unteren Hälfte aller EU-Länder, trotzdem ist die Einbürgerungsrate mehr als doppelt so hoch ist wie jene in Österreich mit nur knapp 0,7 Prozent. Das heißt, in Österreich werden pro Jahr von 1.000 hier lebenden Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft nur sieben eingebürgert. |

|

18. Welche Partei würden Menschen ohne österreichischen Pass wählen? |

|

In Österreich gibt es dazu keine Erhebungen bzw. Zahlen. In Deutschland gab es 2013 durch den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration eine Studie zum Wahlverhalten von Nichtstaatsbürger:innen. Ergebnis: Etwa die Hälfte der Nichtstaatsbürger:innen würde sich an Wahlen beteiligen. Was die Parteipräferenz betrifft, so hätte mit 27 Prozent die SPD die Nase vorne gehabt, dahinter wären die Grünen mit 20 Prozent und die CDU mit 18 Prozent Stimmanteilen gekommen. Die Linkspartei wäre auf 4 Prozent und die FDP auf 3 Prozent gekommen. Der Anteil der Unentschlossenen lag bei 28 Prozent. Eine ähnliche Umfrage wurde 2023 in der Schweiz durchgeführt, wobei sich der Unterschied des abgefragten Wahlverhaltens zwischen Menschen mit und ohne Schweizer Pass als sehr gering erwies.

In der politischen Debatte in Österreich erleben wir seit Jahren vor allem eines: Die ausgeschlossene Bevölkerungsgruppe wird für einen ausgrenzenden Diskurs missbraucht, der immer wieder auch rassistische Züge annimmt, und es werden gezielt Ängste geschürt. Es wird darüber gemutmaßt, wie diese Menschen wählen würden, wenn sie denn dürften. Dabei gibt es dazu in Österreich keine Erhebungen bzw. Daten. Wir wissen es schlichtweg nicht. Und um die Frage nach dem „wie“ sollte es bei der Debatte um politische Mitbestimmung ohnehin nicht gehen. Demokratie lebt von Beteiligung. Nur Beteiligung schafft Zugehörigkeit und nur Beteiligung verleiht Menschen im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme. Ziel sollte es sein, unsere Demokratie für die Menschen zu öffnen, die hier leben, und die Menschen, die hier leben, für unsere Demokratie zu öffnen.

Niederschwellig aufbereitete Informationen zu den zur Wien-Wahl antretenden Parteien bietet u.a. das Online-Wahlhilfe-Tool Wahl-Checker: www.wahlchecker.at/wien-2025. |

|

19. Wie können das Wahlrecht und das Einbürgerungsrecht in Österreich geändert werden? |

|

Für eine Änderung des Wahlrechts bedarf es einer Verfassungsänderung. Diese kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erwirkt werden. Eventuell bedarf es auch einer Volksabstimmung. Es bräuchte also einen breiten Konsens darüber, dass der Arbeitskollege, die Nachbarin, der Freund, die Verwandte, die hier lebt, aber keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, nicht nur Teil des Alltags, sondern auch Teil der Demokratie ist.

Demgegenüber lässt sich das Einbürgerungsrecht mittels einer einfachgesetzlichen Regelung ändern. Dazu braucht es die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten im Parlament. |

|

20. Welche Entwicklungen gab es in Richtung eines inklusiveren Wahlrechts in Österreich in den vergangenen 20 Jahren? |

|

2002 versuchten Wiener SPÖ und Grüne, auf Bezirksebene Wahlrecht und Staatsbürgerschaft zu entkoppeln. Somit sollten auch Drittstaatsangehörige, die seit fünf Jahren durchgehend in der Bundeshauptstadt gemeldet waren, bei Wiener Bezirksvertretungswahlen wählen und kandidieren dürfen.

2004 wurde dieser Versuch nach einer Beschwerde von ÖVP und FPÖ vom Verfassungsgerichtshof gestoppt. Letzterer entschied, das Ausländerwahlrecht bedürfe einer Verfassungsänderung auf Bundesebene. Zu der kam es jedoch bisher nicht - trotz mehrerer entsprechender grüner Anträge im Nationalrat.

2007 wurde das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre abgesenkt.

2013 nahmen fünf Tage vor der offiziellen Nationalratswahl mehr als 600 Wählerinnen und Wähler mit Pässen aus 66 Ländern an der ersten Pass Egal Wahl am Wiener Minoritenplatz teil, um ein Zeichen gegen den bestehenden Demokratieausschluss zu setzen.

2015 fand am 6. Oktober am Friedrich Schmidt Platz in Wien erneut eine Pass Egal Wahl statt. Mehr als 1.200 Menschen mit Pässen aus 75 Ländern setzten ein Zeichen für ein demokratischeres Wien und gegen den Ausschluss von Wienerinnen und Wienern von der Gemeinderatswahl.

2017 fand am 10. Oktober die Pass Egal Wahl nicht nur in Wien, sondern erstmals auch in den Landesshauptstädten Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt statt. Fast 1.900 Menschen ohne österreichischen Pass gaben ihre Stimme ab.

2018 fand erstmals eine Pass Egal Aktion zu einem Volksbegehren statt. In Kooperation mit dem Frauen*volksbegehren wurde die Möglichkeit geschaffen, dass auch Menschen ohne österreichischen Pass symbolisch ihre Unterschrift abgeben können.

2019 fand die Pass Egal Wahl am 24. September erstmals an Standorten in allen neun österreichischen Bundesländern statt. Knapp 3.000 Menschen ohne österreichischen Pass gaben ihre Stimme ab.

2020 fand im Oktober die zweite Wiener Pass Egal Wahl statt. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die Beteiligung im Vergleich zur ersten Hauptstadt-Ausgabe nochmals gesteigert werden. Mehr als 1.500 Wiener:innen ohne österreichischen Pass gaben ihre Stimme ab.

2021 wurde im September die erste oberösterreichische Pass Egal Wahl von der Initiative "DEM21 - Die oö. Initiative für mehr Demokratie" in Kooperation mit SOS Mitmensch organisiert. Mehr als 600 Oberösterreicher:innen ohne österreichische Staatsbürgerschaft gaben ihre Stimme ab. Hinzu kamen über 900 Solidaritätsstimmen von Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

2022 fand im Oktober die erste Pass Egal Bundespräsidentschaftswahl statt. Insgesamt nutzten 8.549 Menschen mit Pässen aus 86 Ländern aller Kontinente dieser Erde die symbolische Wahlgelegenheit, darunter 4.760 österreichische Staatsbürger:innen, die ihre Solidarität mit den Menschen, die kein Wahlrecht haben, zum Ausdruck brachten.

2022 fand aus Anlass der Bundespräsidentschaftswahl auch die erste österreichweite Pass Egal Wahl in Schulen statt. Mehr als 4.500 Schüler:innen beteiligten sich und organisierten eine Pass Egal Wahl an ihrer Schule. Lehrer:innen und Schüler:innen stellten gemeinsam Wahlkabinen auf und bastelten Urnen, damit alle Schüler:innen im Wahlalter unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft mitwählen konnten.

2024 wurde eine Pass Egal Wahl bereits zum vierten Mal im Rahmen von Nationalratswahlen durchgeführt und mit einer überwältigenden Rekordbeteiligung beendet: Fast 20.000 Menschen gaben ihre Stimme für ein demokratischeres Österreich ab. Dank zahlreicher Kooperationspartner:innen gab es soviele Pass Egal Wahllokale nie zuvor. Auch die Pass Egal Wahl an Schulen freute sich an einer neuen Rekordbeteiligung, wobei sich über 70 Schulen aus allen Bundesländern beteiligten. |

Die 20 Fragen und Antworten können auch HIER in einer PDF-Version heruntergeladen werden.

Mehrsprachige Infos zur Wiener Pass Egal Wahl sind HIER zu finden.

Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren

Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit